|

|

|

| 1 | ・先生の自己紹介 ・理科の授業の進め方(年間計画、学習プリント) ・ニュートンの運動の3法則 |

| 2 | 時間の矢(時間は1つの方向へしか進まない) ・時間の単位とその変換(秒、分、時間、日、年) |

| 3 | 速さの計算練習 ・いろいろなものの速さの単位(時速、分速、秒速) ※中学生は、光や音の速さに興味がある。私が提案した地震の速さは・・・ |

| 4 | 実験1 だるま落とし(慣性の法則) ・運動の第1法則 |

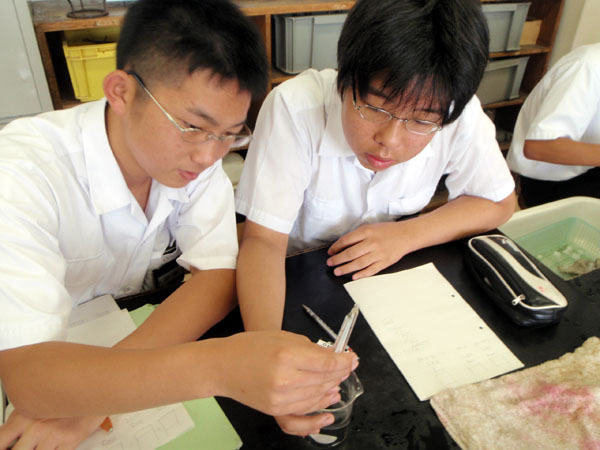

| 5 | 実験2 記録タイマーで速さを測る ・記録タイマーの打点回数と時間の関係 |

| 6 | 実験3 ガリレイの落体実験(思考実験) ・曲面を転がる物体の理想的な運動 ・斜面から水平面へ転がる物体の理想的な運動 |

| 7 | 実験4 自由落下する物体の速さ →0.1秒毎の落下距離は、時間に比例する |

| 8 | 実験5 自由落下する物体の距離 → 落下距離は、時間の2乗に比例する |

| 9 | 実験6 斜面を滑り落ちる台車 → 斜面の角度と台車の速さの変化は相関関係がある |

| 10 | 実習7 台車に働くいろいろな力 ・水平面や斜面にある物体に働く『重力』『滑り落ちようとする力』『垂直抗力』 ・平行四辺形の法則 |

| 11 | 運動の第2法則(F=ma) ・距離と時間、速さと時間、加速度と時間、それぞれの関係の関係 |

| 12 | 実験8 等速直線運動 ・斜面から水平面へ転がる台車の0.1秒毎の移動距離 |

| 13 | 実験9 ペットボトルロケット ・作用・反作用の法則(ニュートンの運動の第3法則) ・やったら、やった分だけやられる(抗力) |

| 14 | 振り子で調べる力学的エネルギー保存の法則 → 位置エネルギー+運動エネルギー=一定 |

| 15 | いろいろなエネルギー ・エネルギー保存の法則(熱力学の第1法則) |

| 16 | 実験10 ガスバーナーで水を加熱する → 加熱時間と水の温度は比例する |

| 17 | 実験11 2つの水を混ぜる ・質量(g)と熱量(cal)は足し算できるが、温度(℃)は足し算できない。 ・質量(g)と熱量(cal)は足し算できるが、温度(℃)は足し算できない。・熱エネルギー保存の法則から、混ぜた水の温度が計算できる |

|

|

|

|

|

|

| 1 | 観察1 ほおの内側の細胞 |

| 2 | 観察2 いろいろな植物の細胞 ・動物細胞と植物細胞の基本構造の比較 |

| 3 | 観察3 果実をつくる細胞 ・多細胞生物がつくる階層『個体』『系』『器官』『組織』『細胞』 |

| 4 | 観察4 いろいろな動物の細胞 ・動物の分類1 単細胞生物と多細胞生物 |

| 5 | 細胞分裂の手順 |

| 6 | 観察5 細胞分裂 ・ソラマメ、ヒヤシンス、タマネギ |

| 7 | 観察6 種子植物の生殖 ・1年生の復習 |

| 8 | 観察7 胚、種子、果実 ・いろいろな植物の果実を持参して解剖する |

| 9 | 観察8 動物の有性生殖 ・カエルの卵割(受精から孵化、変態して大人になるまで) |

| 10 | 観察9 生殖細胞(卵子と精子)のでき方 ・減数分裂と体細胞分裂 |

| 11 | 実習10 ABO式血液型 ・自分の血液型について調べる |

| 12 | メンデルの実験 ・教科書を読んで、クローン生物の説明 |

| 13 | 実習11 ピーターコーンの種子 ・黄色:白=3:1(分離の法則) 写真左:黄色の種子を数えて! |

| 14 | 問題プリント ・有性生殖と無性生殖 |

| 15 | 問題プリント ・生物学のまとめ |

|

|

|

|

|

|

| 1 | 物質の変化の分類 ・マッチを何秒燃やせるか →燃焼という現象の観察、マッチの使い方 |

| 2 | 実験1 消したろうそくに火をつける ・有機物(ガスバーナー、紙、木)の燃焼 ・有機物+酸素→二酸化炭素+水 |

| 3 | 実験2 Cuの酸化 ・Cu+O2→CuO |

| 4 | 実験3 水素の燃焼 (1)水素をつくる (2)水素を空気中で加熱する |

| 5 | 実験4 酸化胴の還元 ・ |

| 6 | 実験5 食塩水でつくる化学電池 ・金属の組み合わせと発電量 ・10円玉、1円玉の持参 |

| 7 | 実験6 フルーツ電池 ・フルーツの持参 |

|

|

|

| 1 | (1)電気エネルギーの作り方 (2)エネルギー利用の問題点 |

| 2 | (3)エネルギー利用の現状と今後の課題 |

|

|

|

|

|

|

| 1 | 宇宙のはじまり ・137億年前のビッグバンから現在まで |

| 2 | 観測1 銀河系と太陽系の地球 ・銀河系から見た地球の位置 |

| 3 | 観測2 宇宙から見た地球の時間と方位 ・時間と方位は、太陽を基準にして決められる(宇宙から見た時、絶対的な時間と方位はない) |

| 4 | 観測3 地球(日本)から見た太陽の動き (1)1日の動き(日周運動、春分と秋分) (2)1年の動き(年周運動) |

| 5 | 観測4 透明半球で太陽の動きを観測する ・ある1日の太陽の動き、 |

| 6 | 観測5 地球(日本)から見た天体の動き (1)1日の動き(日周運動、春分と秋分) (2)北天、南天、西天、東天の動き |

| 7 | 観測6 1つの恒星としての太陽 ・標準的な星としての太陽 |

| 8 | 観測7 金星の見え方 ・『天の北極から』見た金星と『地球から』見た金星 |

| 9 | 観測8 月の満ち欠け ・『天の北極から』見た金星と『地球から』見た金星 |

| 10 | 観測9 88星座と黄道12星座 ・太陽を中心にした『宇宙から見た星』と『地球から見た星座』 |

| 11 | 観測10 南中高度の変化 ・地表から見た『南中高度』と宇宙から見た『太陽の地表の関係』 |

|

|

|

| 1 | 観察1 食物連鎖 ・地上、水中における『食う食われるという生物どうしのつながり』 |

| 2 | 実習2 土の中の生物の採集 ・屋外採集、および、観察 |

| 3 | 観察3 土の中の生物 ・肉眼、ルーペ、双眼実態顕微鏡による観察、および、スケッチ |

| 4 | 実習4 寒天培地による微生物の培養 ・自家製シャーレによる |

| 5 | 実験5 寒天培地で増殖した微生物 |