・ 維管束(導管・師管)

・ その配列の規則性

(右:茎の断面を作る)

| このページは、1年理科『生物』1999/takaの授業記録 です |

観察11 維管束

1999 06 08(火)晴

小学校でも同様の実験を行ったらしい

目的は、根から吸収された水が植物体内を上がっていくこと

| そこで、中学校での内容は ・ 維管束(導管・師管) ・ その配列の規則性 (右:茎の断面を作る) |

<<授業の流れ>>

1 維管束についてまとめる

それは、次の2つの管の集まりである

道 管: 水が通る管

師 管: 養分が通る管2 単子葉植物と双子葉植物についてまとめる

=== 子 葉 葉 脈 根 維管束(茎) 双子葉植物 2 枚 網状脈 主根と側根 輪になって並ぶ 単子葉植物 1 枚 平行脈 ひげ根 ばらばら

※ これは『被子植物の分類』である※ 子葉については、後日(教科書で)学習することになっているが、内容が簡単であり、かつ、ここで扱った方が植物の『規則性』の妙を体感でると考えた

3 観察の手順を知る

(1) 植物を切る

※ この時「なぜ、水が吸い上げられるのか?」発問する

読者の皆さんも、考えて下さい

ア) 根があるから

イ) 道管(維管束があるから)

ウ) その他答えはウ)で、『葉から水が蒸発(蒸散)するから』

(2) 断面にインクをつける

※ 10分以内に結果を得たいので『原液』を使った(3) 断面から1センチまでを薄く切る(20枚以上)

(左:薄く切ることは難しいが、何回もやるうちに上手くなり、かつ、美しく観察できる切片ができる)(4) ルーペで観察・スケッチ

4 維管束を図にまとめる

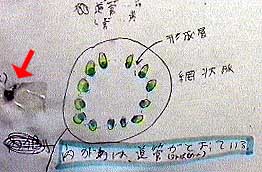

※ 上の手順2)まで行わせた後、理想的な観察結果としてプリントにまとめた※ 下はA君のプリント/ 左『双子葉植物』 右『単子葉植物』

↓は実物をセロテープで貼ったもの

<双子葉植物の維管束(師管)>

(左:セイタカアワダチソウ)

(左:名前が分からない)

※ これらの画像はテレビ画面に映し、生徒に示した

すると、今まで「分からない」と言っていた多く生徒が観察できた

<<授業を終えて>>

実は、1番初めのクラスは『曇りの日』に実験して失敗

『蒸散』しないので、水の吸収が悪かったのだろう

(たぶん)

翌日は晴天で上手く行った

しかし、その原因は他にも考えられる

・ 材料の変更

(事前に、天白川から数種類採ってきた)

・ 切断部分の細かい指定

(インクをつけたところから1センチまでを20枚以上に薄く切る)

いずれにしても、今後にいくつかの課題を残した

|

観察10葉脈と根 |

これまでの復習 |