実験8 コイルの磁界

2000 12 11(月)

「小学校で電磁石を作った人?」と尋ねたところ、数人しか手をあげない。

(上:釘にエナメル線をまくだけ!)

このページは、Mr.Taka による中学校理科の授業記録 物理学 2年(2000年度)です |

実験8 コイルの磁界

2000 12 11(月)「小学校で電磁石を作った人?」と尋ねたところ、数人しか手をあげない。

(上:釘にエナメル線をまくだけ!)

<授業の流れ>

1 コイルをつくる

<準 備>

・ 長さ5cmの釘(1本)

・ 直径0.5mmエナメル線(1メートル)

<作り方>

1 教科書(p.32)と同じ方向に巻く(写真上)

→ 反対にするとSN極が逆になます

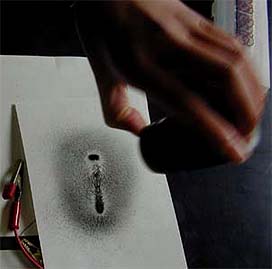

2 エナメル線の先端部分のエナメルをカッターで剥がすか、ガスバーナーの炎で焼き取る(写真右)

3 先生の点検をうける

2 磁力線を観察する

1 4Aの電流を流す

2 鉄粉をまく

3 磁力線を観察する

4 時間があれば、磁力線をスケッチしたり、鉄粉そのものをセロテープで固定する(写真下)

<観察する時の注意点>

・ 鉄粉をまくときは、ごく少量のほうがよい。

・ たくさんにすると、観察しにくい

・ あるいは、セロテープで固定するなら、紙に張り付かなくなる

・ 電源を切ってから観察する。

・ 紙を移動させて観察してもよい。

◎ セロテープで固定した鉄粉(写真下)

<鉄粉を固定するときの注意点>

・ 鉄粉をまき過ぎると、まるで、セロテープで砂を貼るようでぜんぜんダメ。

・ また、紙を良くたたいて鉄粉を集め、磁力線をみやすくする。

◎ 生徒の学習プリント(写真下)

→

(上:電流の大きさによっても違いができる。)

<授業を終えて>

「エナメル線は、教科書と同じ方向に巻いて下さい。逆にしても(電磁石は)できますが、次の時間に、電流のプラスマイナス、あるいは、磁石のS極N極を調べる時に、答えが違ってきます。ですから、必ず教科書を良く見て、同じ方向に巻いて下さい。」と指示したものの、エナメル線を逆に巻いた生徒が約3割。とほほ、であるが、巻き直しをさせることで、まき方に違いがあることが分かるんだから、それはそれで価値がある。また、電磁石によってできた磁力線はについては、セロテープで固定するほうが人気だった。くちゃくちゃに、なりやすいけれど、スケッチより実物が好きなのは大人も子どもも変わらない。

なお、早く実験を終えた班には、次時に予定している実験の予習をさせた。

← 前 時

実験7 磁 界次 時 →

コイルの磁界2