観察7 気孔のはたらき(蒸散)

2002 5 17(金)

理科室

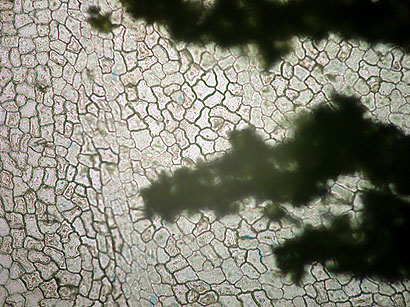

(上: 沈丁花の気孔 ×600)

・ 細胞までよく観察できる

・ 葉緑体も見える

<授業の流れ>

1 前時の復習

→ 維管束の並び方まで

2 蒸散についてプリントにまとめる

(1) 根から水を吸収する

(2) 維管束(道管)を通って体全体にいきわたる

(3) 余分な水を気孔から出す(蒸散)

(4) 気孔は葉の裏側にある

(上:Aさんの学習プリント)

3 気孔を観察する

手 順

1 沈丁花の葉を引き裂いて、裏側の薄片をつくる

(上:薄くはがれた部分を観察させる)2 スライドガラスにのせる

3 カミソリの歯で必要な部分だけを切り取る

4 水を1滴かける

5 カバーガラスをかける

6 不要な水を吸い取る

7 顕微鏡で観察する(低倍率(7×10)で良い)

8 スケッチする

9 発見したことをまとめる

(上: 2人の生徒のスケッチ)

・ 右のスケッチは、気孔の周りの細胞が2つになっていない

ワセリン(植物の油)を使った実験について

1 ワセリン(植物の油)を使った実験については、教科書の説明にとどめる

2 これは、気孔が『葉の裏側』にあることを証明する実験である

3 この実験を行うより、実際の観察に時間を使ったほうが効果的である

4 実際に、気孔が『葉の表』にないことも顕微鏡により確認できる

(上:葉の裏の細胞)

・ 気孔は見当たらない

・ 右にある黒い陰は光合成を行う細胞達である

<評価基準>

1 自然事象への関心・意欲・態度

2 科学的な思考

3 実験・観察の技能・表現

A 表皮細胞のプレパラートをつくり、気孔を観察スケッチすることができる

4 自然事象についての知識・理解

B 気孔と蒸散について正しくまとめることができる

授業を終えて

学校の花壇に沈丁花があったので、その葉を引き裂いたところ、簡単には薄片をつくることができた。顕微鏡で観察すると、たくさんの気孔(しかも葉緑体)が観察できたので、それを教材にすることにした。

(上:校庭にある沈丁花、若葉なので試料として扱いやすい)

・ 指導書や教科書に紹介してある『ツユクサ』は季節が早すぎるし、小さい

・ 『ジンチョウゲ』ならいくらでもあるし、表皮細胞を剥がしやすい

・ お勧めです