| このページは中学校1年理科『物理』/takaの授業記録2002です |

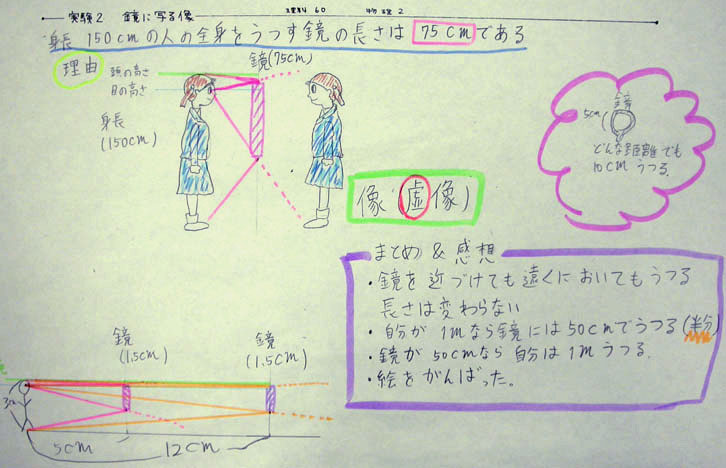

実験2 鏡に映る像

2003 1 20(月)

第2理科室

あなたの家には全身が映る鏡がありますか。

自分の家にある人は経験から答えが分かると思いますが、壁に垂直な鏡の場合、

最低何cmあれば全身を映すことができるでしょう。授業の初めの質問の正解者

は3人/38人でした。

<授業の流れ>

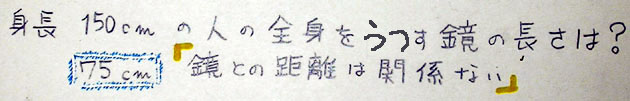

1 上記の問いの答えと理由

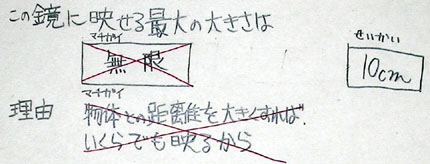

<生徒の答え>

150cm: 数人

100cm: 数人

75cm: 数人

10cm: 数人

1cm: 多数

<生徒の理由>

正しく答えた生徒はいなかった。そして、多くの生徒が『鏡を遠くにすれば、た

くさん映る』と考えていた。この考えについては正誤を問いかけ、間違いである

ことを確認した。『鏡の距離によって、映る大きさは変わらない』。

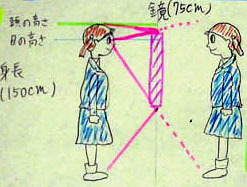

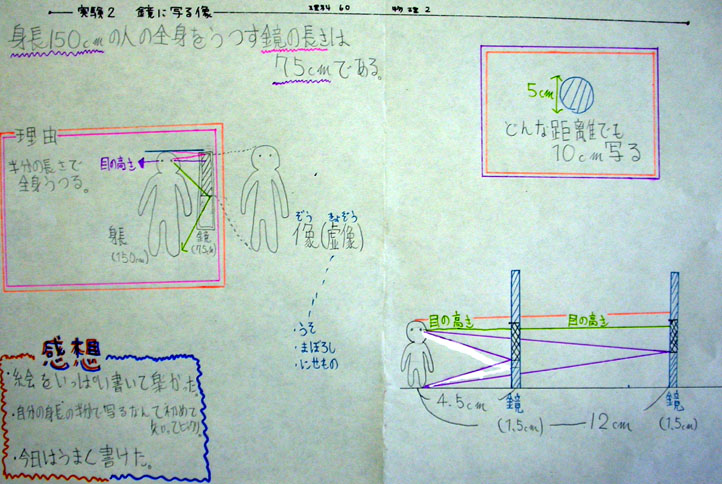

2 作図によるその理由説明

<説明の手順>

「これから、理科便覧にある図を正確に写しながら理由を考えます。」

「女の子の前に鏡をおきますが、距離を近くしたほうが面白いでしょう。」

「目の位置が大切になるので、顔に目を描いて下さい。」

「なお、鏡は後から消しますので薄い線で描いて下さい。」

「では、そこまでプリントに描きなさい。」

(上:A君の学習プリント)

「自分の目を見るためには目の高さを見れば良いですね。」

「目の高さのところに、定規で真直ぐ線を書きなさい。」

「次に、足を見るためには視線を落としていきますが、どこまで落とせば良いですか。」

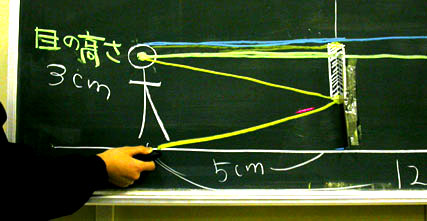

(この説明は、黒板に書かれた人物の位置に自分の目を合わせ、黒板に書かれた鏡に目

線を落としていく)

(そして、黒板に4本の破線を記入する)

1 目の高さよりちょっと下

2 目の高さと地面の中間

3 2よりもちょっと下

4 地面の位置

「それでは、みなさん答えてもらいますよ。」

<生徒の答え>

1 数人

2 5、6人

3 40%

4 数人

※ その他は無回答

「答えは、鏡を黒板に貼った実験で求めます。」

(上:これは、足の位置からレーザーを照射しています)

「目の位置からレーザーを発射します。」

「だんだん下げて行きますよ。」

「ほら、ここで足に行きました。」

「ちょうど、中間です。」

「足を見るためには、床と目の高さの中心を見れば良いのです。その下を見る必要は

無いので、その下の鏡は消しましょう。要りません。」

「同じようにして、頭のてっぺんを見るためには目線を上げます。」

「どこまで上げれば良いですか。」

「さっきと同じように考えますよ。」

「まず、頭のてっぺんから真直ぐに線を引きます。」

「はい、これで分かりましたね。」

「話を聞いていなかったA君が正解なら大丈夫ですね、A君、起立!」

「その通り、目の高さと頭のてっぺんの高さの中間です。」

3 黒板に小さな鏡を貼って確認させる

のりの良いクラスなら覗きに来ると思ったけれど、このアイデアを思い付いたク

ラスでは誰も前に来なかった。他のクラスでは、理科室の前にあるトイレの大き

な鏡で説明したが、うまくいかなかった。

(上:光学顕微鏡の反射板を張り付けた)

� 誤:写る→ 正:映る

↓

カメラを至近距離において撮影 |

数メートル離れて撮影 |

(上:撮影者の大きさは変わりますが、鏡に映っているカメラの大きさの割合が変化しない!)

この場合、カメラ=鏡を見る人、なので、鏡を見る人の大きさは距離によって変わらないことになります。

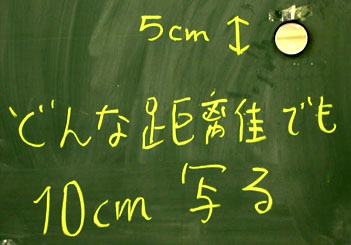

4 鏡の距離が関係しない理由

「まだ分かっていない人がいるので、もう1度説明します。」

「今度は、鏡の距離を変えることにします。」

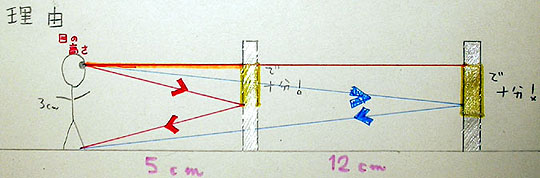

「3cm棒人間を書いたら、5cmと12cmのところに鏡をおきなさい。」

「ただし、鏡の必要無い部分は後から消すので薄く書きなさい。」

以下は、上記の『2』と同様に説明する。

(上:目から上の部分については記入されていません)

◎ A君の学習プリント

◎ B君の学習プリント

<評価基準>

1 自然事象への関心・意欲・態度

B 自宅から鏡を持参することができる

2 科学的な思考

A 鏡を床に対して斜に置いた時の『像』を図示することができる

B 鏡に写った虚像の位置は、目に入ってくる光の方向であることを理解できる

B 反射の法則から、全身を映す鏡の大きさが半分であることを推測できる

3 実験・観察の技能・表現

B 鏡に映った虚像を正確に図示することができる

4 自然事象についての知識・理解

B 鏡に映った虚像を正しく説明することができる

授業を終えて

思いのほか手こずった。半分の鏡で全身が映っているのに、その大きさが等身大に見える

というのは何たる不思議なことか。しかも、鏡に近づいても結果が同じなどとは日常生活

からは予想つかない。毎日見ている鏡だからこそ、現実への意識改革に時間が必要になる

のかも知れない。実際、鏡を目の前にして確かめてみても納得できないほどの自然現象な

のである。みなさんも鏡に映った自分の頭と顎の位置を指で押さえてごらんなさい。顔の

半分の長さが分かります。そして、どんなに鏡に近づいても押さえている指の位置は変わ

りません。

<虚像について>

上記のようして、鏡に写った像は『虚像』であることを知らせた。いかにも偽者っぽいの

で、深い説明はしなくて良かった。詳細な説明は、凸レンズを使った『実像』に合わせて

行う予定である。

↑ TOP

[→home](C)

2003 Fukuchi Takahiro