| このページは中学校1年理科『物理』/takaの授業記録2002です |

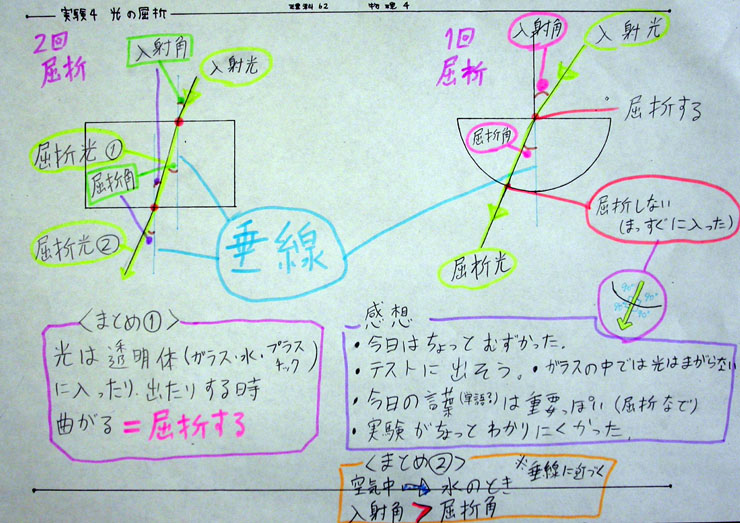

実験4 光の屈折

2003 1 24(金)

第2理科室

難しいと思いますが、理想とする『本時のねらい』を紹介します。

<本時のねらい>

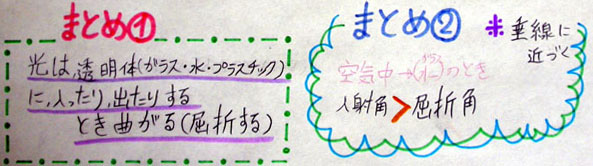

1 光は、空気中から透明体に入る時に屈折する(入射角>屈折角)

2 光は、透明体から空気中に出る時に屈折する(入射角<屈折角)

<透明体の例> ガラス、水、プラスチック

3 屈折率は、透明体の種類によって異なる

4 反射する割り合いも、透明体の種類によって異なる

5 屈折する理由は、光速の変化で説明することができる

当初の狙いはたくさんあったものの、実際に達成できたのは『1』と『2』でした。結果として、屈折理由を説明するための前時の実験は無用の長物になったが、逆に生徒の柔軟性の高さを再認識する授業となった。 |

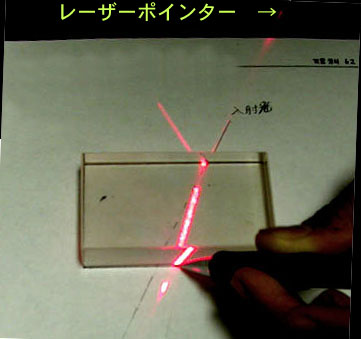

(上:レーザー光線を右斜上から照射する) |

<授業の流れ>

1 消える石の秘密

「この丸底フラスコの中に何が入っているか分かりますか?」

「どうです、何も見えないでしょう。」

「だけどフラスコを持ち上げて下から見ると、何かあるでしょ。」

「何かな?」

「梅干しではありませんよ、赤いチャート(石)です。」

「しかし、先ほどと同じように目と同じ高さにすると見えなくなります。」

「何故でしょう?」

「ヒントをあげます。」

「フラスコの水を捨てると、ほら、どの高でも見えますね。」

「しかし水を入れていくと、見えなくなりました。」

「これは光が曲がることが原因ですが、今日はこの問題を調べます。」

「では、学習プリントを用意しなさい。」

「丸底フラスコは順番に回しますので、いろいろな高さにして観察しなさい。」

→ 消える石を観察する

2 生徒実験『光の屈折(ガラス)』

「黒板と同じような角度で、自分のプリントに薄く線を引きなさい。」

「角度は適当でいいですが、あまり違うと失敗します。」

「線は、後から消しますので薄く書きなさい。」

「できた人は、半円形のガラスにも同じように線を引きます。」

「この線も後から消しますよ。」

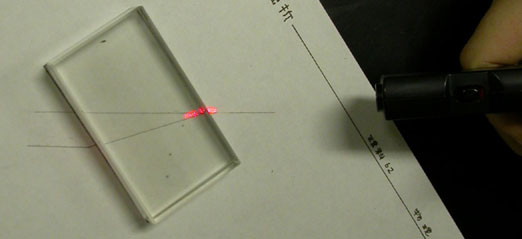

(上:すでにレーザー光が発射されています)

「みなさん、書けましたか。」

「黒板で実験方法を説明するので前を見なさい。」

「まず、説明のために、黄色いチョークで線を書き直します。」

「そして、その上に四角いガラスをセロテープで固定して、」

「その前にガラスには裏表を紹介しましょう。」

「磨硝子、ざらざらしている面を下にします。」

「これで光に道筋が見やすくなります。逆にすると見えませんよ。」

「そして、鉛筆で書いた線の方向から光を当てます。」

「レーザーポインターを低くして、ゆっくり動かしていきます。」

「では、暗幕を閉めて下さい。」

「黄色いチョークの線上にレーザーポインターを置きます。」

「ゆっくり持ち上げて、光を動かしますよ。」

「今、空気中から硝子の中に入りました。」

「曲ったのが分かりますか。」

「もう一度、やりますよ。」

「黄色いチョークの線に合わせて動かして、ほら、硝子に入ったところで曲りました。」

「そして、ガラスの中を直進して、空気中に出ると、」

「また、曲りましたね。」

「みなさんは光が出た点を、正確に記録して下さい。」

「その光の道筋も、定規で正確に記録して下さい。」

「では、黒板で光を進めてみますよ。」

「初めの線と比較してどうですか。」

「重なっていますか。」

「うーん、重なっているように見えるけど、、、」

「良く見ると、左右どちらかにずれて平行です。」

「もう一度やるから、左右どちらか答えてください。」

「ただし、約5mmしかズレないのよく注意して下さい。」

「初めからやります。」

「光が入射して屈折して、空気中に出て再び屈折して、ほら!左右どちらにずれましたか。」

「そうですね、右にずれました。」

「分からなかった人も、自分でやれば5mmの違いはっきり分かるはずです。」

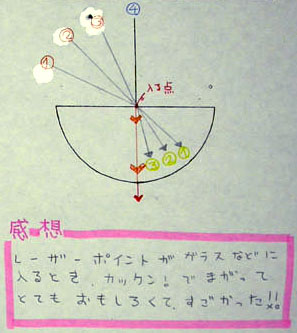

「次に、半円形のガラスの場合を説明しましょう。」

「同じように、、、(略)」

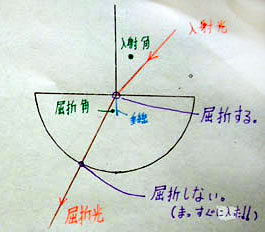

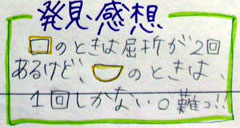

クラスによっては、半円形のガラスから説明しました。これは1回しか屈折しないので

教室の1番後ろの生徒でもはっきり分かります。「おー、本当だあ」と歓声が上がりこ

と間違いなしです。ただし、現行の教科書では扱っていません。さらに、レーザーポイ

ンターは危険なので扱わないようになってしまいましたが、『虫ピン』を使った実験は

困難を極めます。6年前に実践した経験があるので時間があれば紹介しますが、理解度

はレーザーポインターの場合の20%以下です。

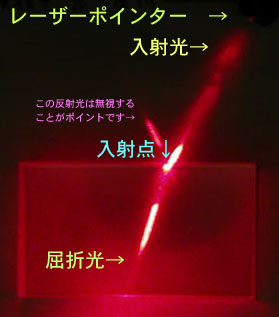

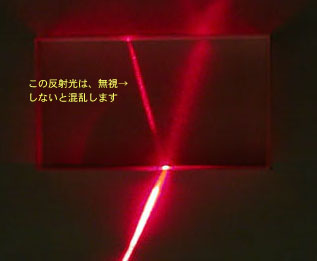

(上:入射点を中心にしないと、2回屈折する)

理解度の高い生徒には、入射点をずらす発展実験を個別指導しても良い。

3 生徒実験

・ レーザーポインターの危険性を再び注意する

・ あそんでいる生徒は即座に取り上げ→ 実験中止

(上:光の進んだ道筋を定規に当てている生徒がいた)

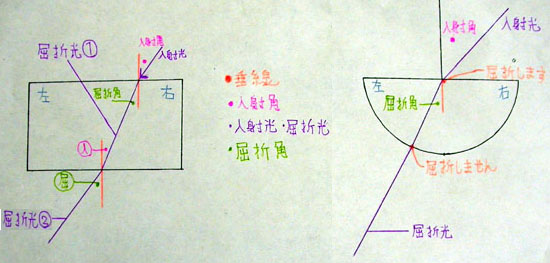

4 屈折(入射角、屈折角)のまとめ

次にの順に書かせると良いでしょう。

1 垂線(2本)

2 入射光

3 入射角

4 屈折光1

5 屈折角

6 屈折光2(入射光と平行であることを確認する)

7 はじめに薄く引いた線を消す(破線にする)

8 入射角2

9 屈折角2

(上:Aさんの学習プリント)

(上:Bさんの学習プリント) |

|

(上:Cさんの学習プリント)

◎ D君の学習プリント

<評価基準>

1 自然事象への関心・意欲・態度

B 自分のプリントに実験結果を正確に記述することができる

C レーザーポインターを使って安全に実験することができる

2 科学的な思考

A 入射光の角度や位置を変えて実験した結果の規則性をまとめることができる

B 光が屈折するときの規則をまとめることができる

3 実験・観察の技能・表現

A 入射光の角度や位置を変えて実験し、その結果を正確にまとめることができる

A 入射光に対する『反射光』を正しく求めることができる

B 入射光に対する『屈折光』を正しく求めることができる

4 自然事象についての知識・理解

B 光が空気中から透明体に入るとき、屈折することが理解できる

B その時の、入射角>屈折角であることを理解できる

授業を終えて

当初のねらいはを全て達成するには程遠いが、光が曲ることは全員理解できたと思う。

しかし、授業半ばにして、その理由を『光速の変化』から説明しようとした私の構想が

生徒の理解を超えたの無謀な策であることが明確になり、一切触れなかった。生徒達は

前の授業と全然関係ない内容であるにも関わらず楽しそうに実験をしているので、彼等

の順応性を再認識すると共に、自分の机上授業カリキュラムを反省する結果になった。

ううむ、反省である。新しく勉強したことを教えようとしても、、、

下のように、入射角を変える実験をしたクラスもあったが、若干混乱を招いた。

(上:彼女は大丈夫です)

↑ TOP

[→home](C)

2003 Fukuchi Takahiro