| このページは中学校1年理科『物理』/takaの授業記録2002です |

実験12 糸電話、音叉(おんさ)

2003 2 17(月)

第2理科室、校庭

小学校までに糸電話で遊んだ経験のある生徒は、各クラス数名以下でした。それなら1時間遊ばせても良いのですが、きちんと時間をとって発見・感想をまとめさせることで、遊びが科学に変わります。しっかり実習させたいのですが、理科に割り当てられた年間授業時間数が限られているので、泣く泣く授業後半にまとめ、そして、音叉の学習を行いました。

2023年6月追記

音叉に関する授業記録を調べたところ、記述内容が弱い。写真も少ない。そこで、本ページに音叉に関する内容を追記しました。

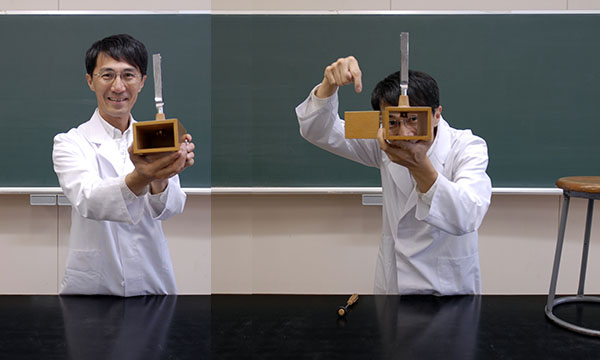

上:先生は高度な遊びになるように見守ります。

<授業の流れ>

1 糸電話の原理

「糸電話で聞こえるのは何故でしょう?」

・ 紙コップの底が振動するから

・ 紙コップの中の空気が振動するから

・ 声で空気を振動させるから

・ 糸があるから

・ 糸が振動するから

・ 耳があるから

2 糸電話で遊ぶ

<注意点>

・ 難しいことを言わない

・ 糸の長さを50mにしても聞こえる

・ 糸はピンと張らないと聞こえない

・ 盗聴することもできる

・ 糸を結び直してもよい

・ 紙コップに穴をあけなくても良い

・ セロテープで止めるだけでよい

(上:なかなかのアイデアです)

(上:両耳につけると、非常に良く聞こえます)

(上:糸が絡まっても、さらに面白くなることもあります)

「それでは、教室に戻りなさい。」

「感想と発見をプリントにまとめなさい。」

「5分後に、音叉の実験をします。」

3 音叉を使った「共鳴」、「うなり」の学習

音叉の学習内容は3つです。1つめは音叉と共鳴箱の紹介、2つめは音叉の共鳴、3つめは音叉によるうなりです。

|

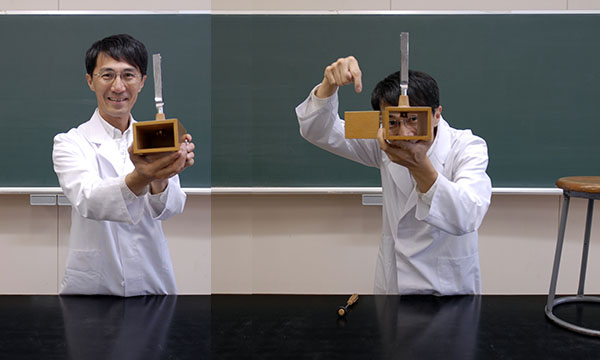

(1)音叉と共鳴箱の紹介

1)音叉を共鳴箱から外し、

2)音叉を叩く。

3)そして、音叉だけではあまり聞こえないことを確認する。

次に、

4)音叉を叩き、振動している共鳴箱の中心に当てると、

5)途端に、音が大きくなることを確認する。

|

上:音叉を共鳴箱に取り付け、音叉を振動させるMr.Taka

音叉は一定の振動数で振動、共鳴箱は音叉の振動を増幅

この音叉は振動数440Hz(ラの音)

|

|

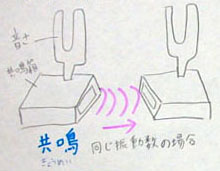

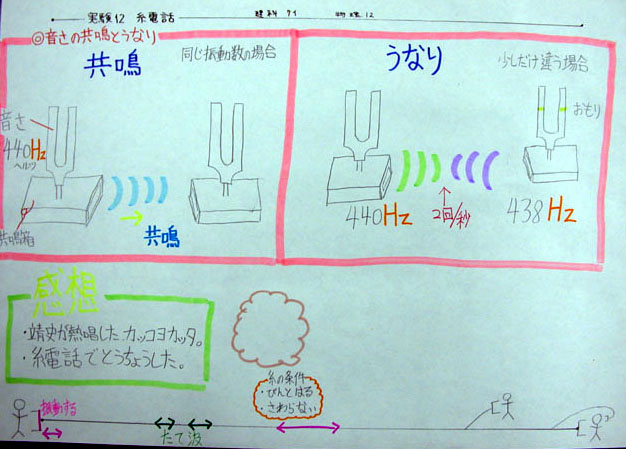

(2)音叉の共鳴

1)音叉を共鳴箱に取り付け、2つ並べる(距離:70cm)。

2)そして、一方の音叉を叩き、

3)叩いた音叉を止める。

すると、

4)叩いていない方の音叉が鳴っていること確認する。

5)音叉の距離を2mほど離して、共鳴実験を行う。

6)音叉の距離を5mほど離して、共鳴実験を行う。

※共鳴箱の口を、互いに正確に向け合うとよく共鳴する。

共鳴は音叉ではなくても、振動数が同じ物体どうしなら起こる。

上:共鳴箱にある蓋を開くと、空気を振動させることができない=音が出ない。

|

| |

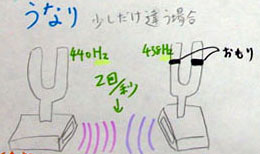

(3)音叉のうなり

1)共鳴箱に固定した音叉を2つ並べる(距離:70cm)

2)一方の音叉に重りをつける

(上:手前の音叉には黒い重りが付いている)

3)叩いて、音が低くなったことを確認する

4)その理由を確認する

次は、音叉に重りをつけます。」

「どんな音になるでしょう。」

「音の大きさは、ほどんど変わりませんね。」

「何が変わったのですか?」

「良く、聞いて下さい。」

「重くなったので、振動数が変わるから、、、叩きますよ。」

「分かりましたか?」

「そうですね、振動数が減って低い音になりました。」

|

5)一方を叩いても、他方が共鳴しないことを確認する

6)逆を叩いても、共鳴しないことを確認する

上2枚:振動数が同じ場合に共鳴する。

今回の実験に使用した音叉は振動数440Hz(ラの音)

一方におもりをつけると振動数が下がって共鳴しない。

|

7)両方同時に叩く

8)両者の間に『うなり』が生じていることを確認する

9)重りの位置を微妙に変えて、『うなり』の変化を確認する

10)9)をくり返して楽しむ

|

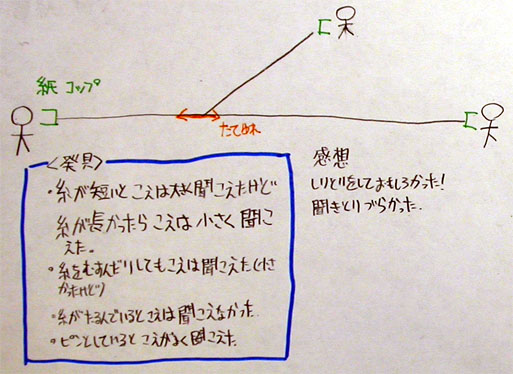

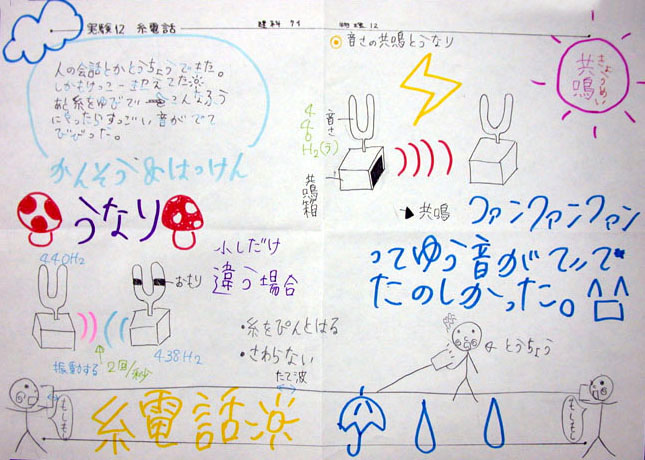

上:Cさんの学習プリント(部分)

|

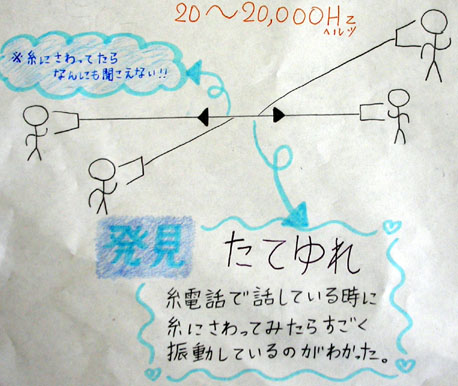

◎ Dさんの学習プリント

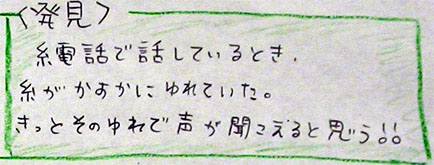

◎ E君の学習プリント

<評価基準>

1 自然事象への関心・意欲・態度

A 自宅から紙コップ、糸を持参することができる

B 糸電話で楽しく遊ぶことができる

2 科学的な思考

A 縦ゆれ(疎密波)が伝達するしくみを実験から確かめることができる

B 糸電話で音が伝わるしくみを実験から考えることができる

3 実験・観察の技能・表現

A 糸電話を発展的に工夫して実験することができる

B 性能のよい糸電話を作ることができる

4 自然事象についての知識・理解

B 音は、糸を通して伝わることが理解できる

B 音叉の共鳴とうなりについて正しく理解できる

授業を終えて

子どもは遊ばせておけば、いろいろな発見をする。それを放置すると幼稚な遊びで終わってしまうが、科学的にまとめ考察することで、より高度な遊びに発展する。理科の目標は遊ぶことかも知れない。

↑ TOP

[→home](C)

2003 Fukuchi Takahiro