観察6 鼻・舌

2003 10 30(木)

各教室

状況が許せば、『匂い』や『味』の実験をしたいところであるが、ここはぐっと堪えて机上のスケッチ授業とした。

実験『香り』のアイデア

・ アンモニア、エタノール、カレーを用意し、その匂いを当てる

・ 代表生徒に鼻をつまんだままカレーを食べさせ、それが何か当てさせる

・ 自宅から、いろいろな食材を用意させると面白い

実験『味』のアイデア

・ ガラス棒につけた『蜂蜜』『塩』『酢酸』を舌の1番奥に載せる

・ ガラス棒につけた『蜂蜜』『塩』『酢酸』を舌の先端に載せる

・ 友達どうし同士でクイズ形式にしても面白い

(上:A君の学習プリント)

(上:Bさんの学習プリント)

授業の流れ

1 人の鼻のスケッチ

スケッチのポイント

・ 顔の断面図における鼻と口の位置

・ 舌の位置

・ 鼻の穴と鼻腔びこう

・ 嗅きゅう細胞からは感覚毛が出ている

・ (嗅細胞がある)嗅上皮の面積は3センチ×3センチ

・ 嗅神経は大脳(嗅覚中枢)につながっている

・ 味の分子が粘膜に溶けて嗅覚を刺激する

2 人の舌のスケッチ

スケッチのポイント

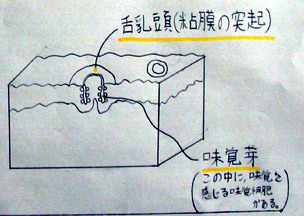

・ 舌には、1000個の舌乳頭(粘膜の突起)がある

・ 舌乳頭の中には味覚芽(味らい)がある

・ 味覚細胞は、味覚芽(味らい)の中にある

・ 味覚神経は延髄→大脳につながっている

・ 4つの味覚

1 あまい甘味

2 すっぱい酸味

3 にがい苦味

4 しおからい辛味

A君の学習プリント

◎ Bさんのの学習プリント

評価基準

1 自然事象への関心・意欲・態度

B 鼻と舌について、学習プリントに正確かつ丁寧にまとめることができる

2 科学的な思考

3 実験・観察の技能・表現

B 鼻と舌について、正しくスケッチすることができる

4 自然事象についての知識・理解

B 鼻と舌のつくりと働きについて正しく理解できる

授業を終えて

今日で5つの感覚器官を終了したが、感覚細胞が受けた刺激が電気信号に変わることを押えておけば良かった。そして、その電気信号が大脳へ送られ、大脳が電気信号を計算することで、それが何であるか認識されることを明確にしてけば、次の中枢神経の学習につながった思う。反省。

また、目、耳、皮膚をそれぞれ1時間使って学習したことは、知識に深みができて良かった。

各器官を生徒にスケッチさせることは、印刷されたものに記入するのとは比較にならないほど多くの学習効果をもたらす。最終的には、資料を見ることなく、白紙に各器官を正確にスケッチできるようにしたい。