| このページは中学校2年理科『地学』/takaの授業記録2003です |

実験3 湿度の測定

2003 4 25(金)

第2理科室

|

湿度の求め方には、次の3種類がある。

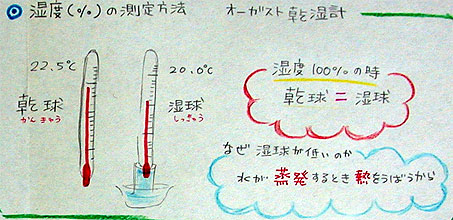

1 オーガスト乾湿計(湿度の理論を学ぶために最適、写真右)

2 その他の乾湿計 (快適な生活のために)

3 飽和水蒸気量曲線からの算出(入試対策)

ということで、今日はオーガスト乾湿計の学習をしたいと思う。

紙面があまっているので『不快指数』について書こうとおもって調べたら、いろいろな計算式がでてきて分からなくなってしまった。つまるところ、どんな日でも不快と思わず、「快適、快適!」と生活することが大切なのだろうけれど、温度と湿度の条件によって、どうにも不快な日もあるということだ。次の表の数字は、湿度(%)ではない。不快指数である。

| 70以下 |

71〜79 |

80以上 |

| 快 適 |

まあまあ |

不 快 |

まだあまっているので、ビル管理法における湿度を記述する。この法律では、室内の湿度を40〜70%に維持管理するよう規定している。その主な理由は次の通り。

・ 70%以上で、ダニ数が特に多くなり、50%以下で減少

・ 70%以上で、発汗が抑制され不快(とくに高温時)

・ 40%以下で、目・鼻の乾燥、のどの渇きが多くなる

・ 40%以下の静電気量は、湿度100%の60万倍(ガラス表面)

・ インフルエンザウィルスは、湿度50%以上で不活性化

|

|

<授業の流れ>

1 本日の雲

ここ数日間は春雨前線が活発で終日雨。

乱層雲・あまぐもに変化は見られない。

→ 写真を御覧になりたい方は、前のページをどうぞ。

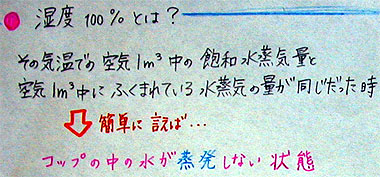

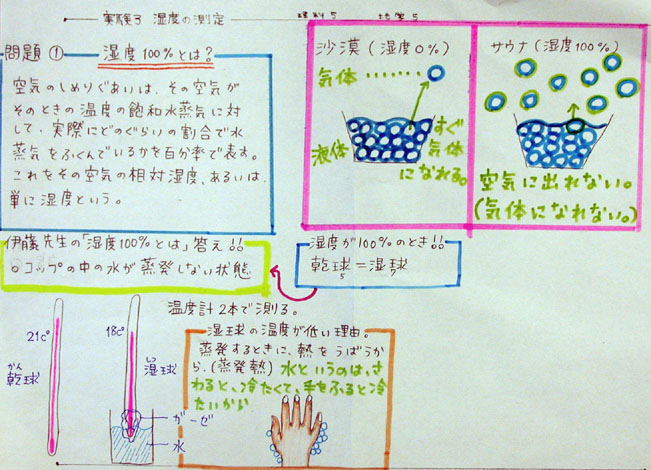

2 湿度100%とは

(上:Bさんの学習プリント)

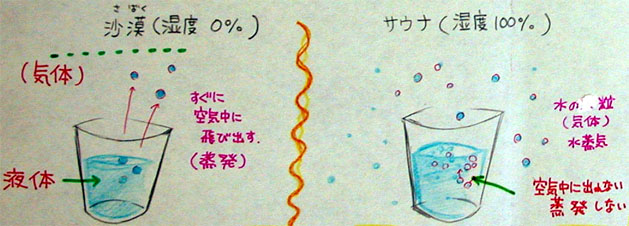

3 沙漠とサウナにおいた水を図示する

「それでは、湿度0%の状態と湿度100%の状態においたコップの絵を描いてみ

ましょう。まず、湿度0%ですが、コップの中にある水の粒は、空気中にどんどん

飛び出していくことができます。これを蒸発と言います。蒸発とは、液体が気体に

なることですね。コップの表面から水の粒がどんどん飛び出し、水はなくなってし

まいます。この時の温度は沸騰は違い、100度Cでなくとも起こります。沸騰は、

液体の内部から気体が発生するので100度C必要ですが、このように液体の表面

から気体になる蒸発は100度Cでなくても可能です。」「一方、湿度が100%

の場合は、コップの中の水の粒が空気中に飛び出したくも、すでにいっぱいなので

外に出ることができません。つまり、蒸発できないのです。」

(上:Bさんの学習プリント)

サウナの湿度について調べてみたが、サウナは湿度が極端に低いことが分かった。

つまり、授業で嘘を教えてしまったので翌日訂正することになったのである。

4 オーガスト乾湿計

(上:Bさんの学習プリント)

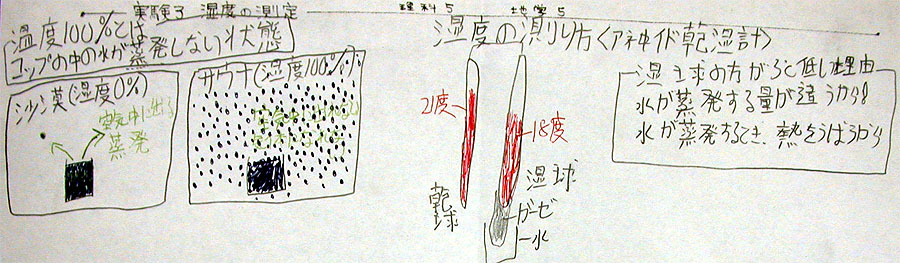

5 生徒実験『湿度の測定』

<手 順>

1 50度C温度計を準備する

→ 100度C温度計よりも目盛りの間隔が広くて正確

2 温度(気温)を読み取る

→ 目盛りの1/10まで読む

3 班の代表者名と気温を黒板に記入する

4 温度計に濡れたティッシュを固定する(写真下中央)

5 下敷きであおる(写真下右)

→ 約3分間

→ もう温度が下がらない、と思ったら終了

|

|

(上:水の蒸発によって温度が下がることを実感できる)

こんな単純な実験であっても、やるとやらないでは理解度に大きな違いが生じる。 |

◎ 各班の測定結果

(上:各班の測定結果を黒板で発表する)

1 代表者氏名と乾球の温度(気温)

2 湿球の温度と、その気温との差

3 湿度(教科書の表で調べるクリックすると別ウィンドーで開きます)

◎ 生徒の学習プリント

<評価基準>

1 自然事象への関心・意欲・態度

B 黒板に、本日の測定結果を意欲的に発表することができる

B 学習プリントを丁寧にまとめることができる

2 科学的な思考

B オーガスト乾湿計(乾球と湿球)によって湿度を求めることができる

3 実験・観察の技能・表現

A 正しい湿度を、クラスで1番速く求めることができる(ボーナス)

B 乾球と湿球を使って、湿度を正しく求めることができる

4 自然事象についての知識・理解

B 湿度100%の意味を正しく説明することができる

授業を終えて

もっとつまらない実験になるかと思ったら、生徒達が喜んでいたので私も満足

↑ TOP

[→home]

(C) 2003 Fukuchi Takahiro