<授業の流れ>

1 実験準備

理科室に入って来た生徒から準備を始めたが、始業のチャイムと同時に一旦中断し、以下の準備するものを確認した。

準備するもの

生 徒(いろいろな水溶液、金属)

・ 各種ジュース

・ 果 物

・ 野 菜

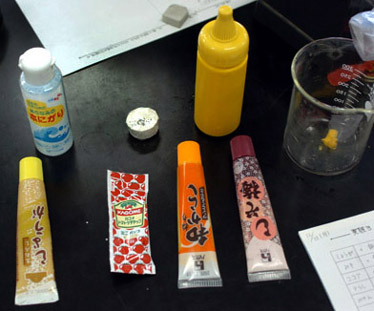

・ ワサビ、辛子

・ 酢や醤油

・ 料理酒、日本酒

・

・ 鉄くぎ

・ 銅くぎ

・ 分解したおもちゃ

・ 古くなった自転車の鍵 |

教 師

・ 電子オルゴール

・ プロペラ付きモーター

・ 豆電球

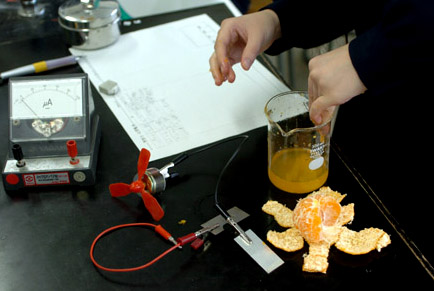

・ 直流電流計

・ マイクロ・アンメーター

・ リード線 赤1本、黒1本

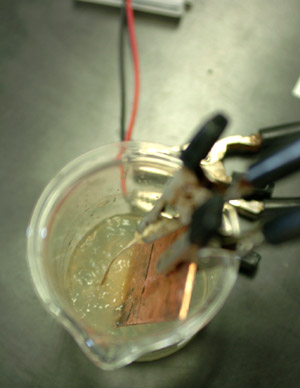

・ ビーカー 数個

・ 金属板(Cu、Zn、Al)

・ Mgリボン 10cm

・ ぞうきん

・ 学習プリント

・ 塩酸は配付しませんでした |

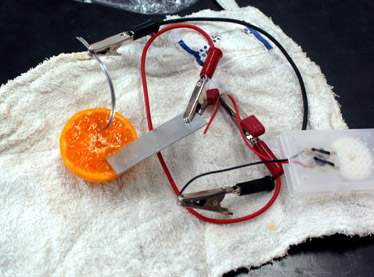

(上:生徒が持参した実験試料)

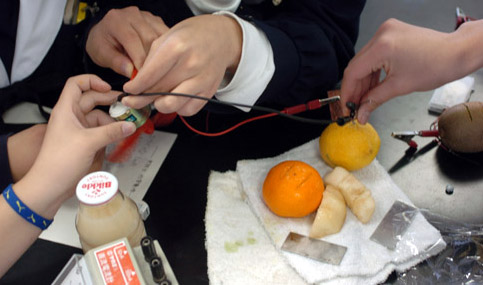

梨、洋梨、林檎、キウイ、蜜柑、バナナ、レモン、夏ミカン、柿、パイナップル、ブレープフルーツ、トマト、大根、ワカメ、カボス、

2 実験方法

難しいことは何もないけれど、生徒が持参した試料を使って、具体的にいくつかの化学電池を作ってやると分りやすいでしょう。

<説明の例>

「電池の作り方を紹介します。A君、君の持ってきた蜜柑を使っても良いでしょうか?」

「ありがとうございます。では、遠慮なく使わさせて頂きます。まず、蜜柑にぶすっと銅板を差し込みます。そして、その隣にブスッとアルミ板を差し込みます。これで化学電池の出来上がりです。簡単でしょ? 本当にできたかどうか確かめるために、銅板をアルミ板の間に電子オルゴールをつけます。小さな音しか鳴りませんの、みなさん静かにして下さい。」

しーんとした静寂なかで操作すれば、電子オルゴールのか弱い音は教室の1番奥まで十分に聞こえます。そして、生徒は「本当だ!」「鳴った!」歓声をあげます。

「ねっ、蜜柑と銅板とアルミ板で電池ができたでしょ。」

「ねっ、蜜柑と銅板とアルミ板で電池ができたでしょ。」

「しかし、これだけでは面白くないので、mみなさんは金属の組み合わせを変えて下さい。発生する電流の大きさやプラスマイナスが変わります。また、蜜柑の汁を絞ってオレンジジュースにしてから実験をしても面白い結果が出ると思いますので、いろいろ工夫をしてください。」

「また、大きな音が鳴るようにするにはどうしたら良いか工夫するのも良いと思います。発見したことは、黒板に発表するようにして下さい。」

「最後に、一番大切なことを言います。実験で残ったものは食べたり飲んだりしても構いませんが、ビーカーに入れたものは絶対に飲まないで下さい。金属板を差し込んだものも食べないのようにしましょう。後から食べたい人や、果物の味と発生する電流の大きさの関係を確かめたい人は、実験するものと食べるものを始めから分けておいて下さい。」

<実験方法の要点>

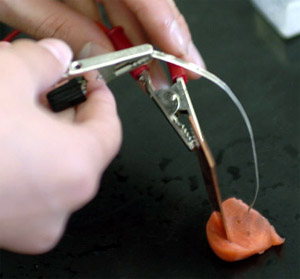

・ 果物は何を使っても大丈夫

・ 金属も異なる2種類の組み合わせなら何でも大丈夫

・ 電子オルゴールが鳴らない場合は、マイクロアンメーターで電流の大きさを測定

・ 金属の組み合わせによって、プラスマイナスは決っている

・ モーターのプロペラを回したり、豆電球を点灯させるほどの電流はなかなか発生しない

・ 実験に使った果物を食べてはいけない

・ 食べるなら、始めから食べる分を分けておく

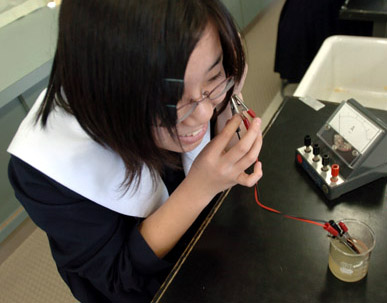

3 生徒実験

相当盛り上がります。

(上:レモンを使った化学電池は、モーターをばんばん回すほどの電流を発生します。)

(上:自宅で小さなボトルに試料を準備してきた生徒は、やる気満点!) |

|

|

(上:生姜、ケチャップ、辛子など味が濃いものほどよく電流を発生させます。) |

|

(上:オレンジジュースを作っています。)

(上:練りワサビは最高の逸品の1つでした。銅板とマグネシウムリボンを使用。)

(上:実験が盛り上がると、電子オルゴールの音が聞き取り難くなって、、、) |

|

(上:梅干しもたくさん電流を発生させました。) |

(上:実験に使うのは勿体無いほど美味しそうな柑橘類が3種類。) |

|

(上:最近流行している健康食品ウィダー・イン・ゼリーは、化学電池に最適の材料だった。) |

4 実験結果

以下は、黒板に発表された3クラスの実験結果です。結果発表と実験は同時進行していますが、実験の途中、数分間、教師が経過報告をするとさらに実験方法の幅が広がります。クラスの実態に合わせて、画期的な実験が生まれるようにアドバイスをして下さい。