(上:Aさんの学習プリント)

4つの空欄があるが、マグマ種類との関係は明確になっている

| このページは中学校1年理科『地学』/takaの授業記録2002です |

観察13 火山をつくる岩石(火成岩)

2002 11 22(金)

第2理科室火成岩はおおまかに分類すると6種類になるので、それだけ勉強すれば体系的に理解できるのに、現行の指導要領ではマグマの種類が異なった「花崗岩」と「安山岩」しか指導しない。これでは科学的な思考力が育たないばかりか、岩石の学習をつまらないものにするだけである。生徒がオーバーフローしないないように、今日は授業の前半でテストに出題される2種類だけ学習し、後半は問題プリントを行う。そして、残りの4種類は次回に持ち越そうと考えている。

(上:Aさんの学習プリント)

4つの空欄があるが、マグマ種類との関係は明確になっている

授業の流れ

1 マグマの種類の復習その1

次の(1)〜(4)順序で一斉に書かせた

(1) 火山の形(3種類)

(2) マントルで発生したマグマ(3つ)

(3) 地殻にたまったマグマだまり(3つ)

(4) 火山になったマグマ(3つ)その2 マグマの種類と火山の形の関係

火山の形 お椀をふせたよう 富士山のよう だらだら マグマの粘りけ 強 中 弱 マグマの色 白 灰 黒 マグマの温度 800度C 1000度C 1200度C

(上:よくできるB君の学習プリント)

本校のレベルでは、この復習だけでふうふう言っているので6種類学習することは無理であると判断し、高校入試(および、本校定期テスト)に出題される2種類だけを指導することにした。

2 マグマの種類と岩石の関係

本当は詳しく最後まで説明しようと思っていたが、次回にまわした。3 安山岩と花崗岩

・ 本日のメインは、ここからである

1) 結晶の大きさに注意して教科書にある2つのスケッチを写させる

2) 結晶の大きさを確認する

3) 重要語句を確認する

・ 斑状組織(斑晶、石基)

・ 等粒状組織ポイント1

岩石の組織を分類するポイントは結晶の大きさなので、等粒状組織を説明する時に「大きな結晶」と明記すること。そうすれば、斑状組織の「小さな結晶(斑晶)」 とすぐに比較できる。

(上:Aさんの学習プリントから)

(上:Aさんの学習プリントから)ポイント2

結晶の粒の大きさが変わる原因については、難しくない。マグマが地表付近でゆっくり冷えるか、地下深くでゆっくり冷えるかである。生徒に考えさせるまでもなく答えが返ってくる。おそらく、化学の時間に「塩の結晶をプレパラート上でつくる実験」や「食塩の再結晶の実験」をやっているからだと思う。本時のポイントだからと言って、こてこて考えさせることは教師の自己満足に過ぎない。4 偏光顕微鏡による観察

花崗岩と安山岩をテレビに写し出し、それらの組織を比較した

<手 順>

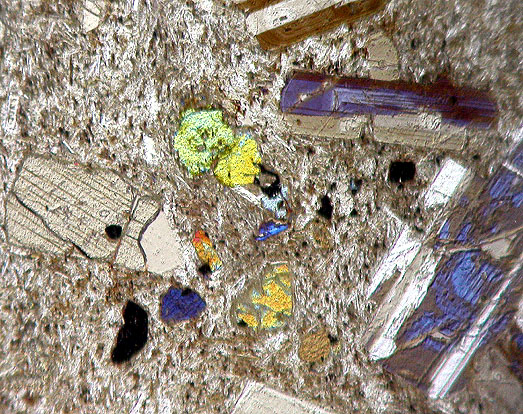

1 安山岩を写し出す(写真下)

2 結晶化していない『石基』部分を確認する

3 小さな結晶(斑晶)を確認する

(上:安山岩の偏光顕微鏡画像)

・ 検板も使用して美しい色にしたが、パソコンで色調補正はしていない

・ うすい茶色でさくさくしている部分が『石基』

・ その中にいろいろな小さな鉱物結晶(斑晶)がある

・ 黄色い色が『輝石』の斑晶

・ 青くて丸いのも『輝石』の斑晶

・ 青くて細長いのは『斜長石』の斑晶

・ その隣の細長い灰色〜無色も『斜長石』の斑晶

・ 真っ黒な部分は『磁鉄鉱』の斑晶

・ 以上の説明を、さらさらっとして斑状組織としてまとめる4 次に、「花崗岩」を検鏡する

<細かなテクニック>

・ 顕微鏡から安山岩を外すときは、テレビ画面を見ながらゆっくり行う

・ 花崗岩を入れる時は、倍率を変えないことを伝える

・ 結晶の大きさが変わったことに着目させる

(上:花崗岩の偏光顕微鏡画像)

・ これは検板を使用していないし、パソコンで色調補正もしていない

・ 全てが、ほぼ同じ大きさの結晶になっている(等粒状組織)

・ 中央部分の茶色と緑に輝く部分が『黒雲母』

・ ねずみ色で線が入っているのが『長石』

・ 無色透明なのが『石英』

・ 詳しく勉強したい方はココをクリック5 各自・各斑による自習

簡易偏光顕微鏡で観察してもよいし、定期テストに出題される問題プリントをやっても良い。

評価基準

1 自然事象への関心・意欲・態度

B 2種類の火成岩について丁寧にまとめることができる

2 科学的な思考

A 安山岩と花崗岩のできる位置を、マグマの違いと結び付けて説明することができる

B マグマの冷える速さから、火成岩の組織に違いができることを説明できる

3 実験・観察の技能・表現

B 自分で偏光顕微鏡を用意して、安山岩と花崗岩を観察することができる

4 自然事象についての知識・理解

B 斑状組織と等粒状組織について正しく理解し説明することができる

授業を終えて

火成岩6種類をマグマと関係づけて学習させることは、間違いではなかったと感じている。上の評価基準(科学的な思考)では、安山岩と花崗岩のできる位置をマグマの種類と結び付けて説明できれば『A』としたが、大部分の生徒が説明できると思う。偏光顕微鏡で観察する生徒は予想以上に少なかった。中間テスト出題予定の問題に負けてしまったようだ。ご家庭の影響力は相当なもののようです。偏光顕微鏡ではなく、火成岩の岩石標本を使ったクラスもあったが、組織を調べる点において顕微鏡観察のほうに説得力があった。次時は、実物観察しなが6種類学習しようと思う。

|

観察12運動場から鉱物を探そう |

観察14 鉱物と火成岩の関係 |