Taka先生のカリキュラム案 Taka先生のカリキュラム案

物理学 単元2

力、運動とエネルギー、圧力

力については初歩的な困難が2つ待ち構えています。1つは2桁のかけ算とわり算。これができれば中学1年生でも学習できる内容ですが、中学校現場では数学の先生と手を取り合って頑張るしかないでしょう。2つめの障害は単位です。2001年度まではg重ぐらむじゅうを使うことができましたが、学習指導要領の改定によりNニュートンになってしまいました。私は基本的に国際単位系(SI)を使うことに賛成しますが、力の大きさについてはg重ぐらむじゅうを強く推薦します。g重は生徒実験から簡単に説明できるからです。いつの日か、生徒の発達段階に適した単位が教育現場で復活することを信じています。もう少し詳しい内容は、実験5フックの法則1年(1999年)を御覧下さい。

さて、本単元の流れを図1に示しました。第1章から第3章までは1年生でも学習可能ですが、第4章は2年生になるまで待ったほうが無難でしょう。図1の下に、各章のポイントを書きましたので御覧下さい。

図1 単元 力、運動とエネルギー、圧力の章だて

第1章

いろいろな力 |

→ |

第2章

ニュートンの運動法則 |

→ |

第3章

エネルギーと仕事 |

→ |

第4章

圧 力 |

1 いろいろな力

2 フックの法則(弾性)

3 矢印で表わす

4 重さと質量

(7時間) |

1 自由落下運動

2 斜面から平面へと走る台車

3 ニュートンの運動法則

4

(5時間) |

1 力学的エネルギー

2 仕 事

3

4

(2時間) |

1 圧 力

2 水 圧

3 大気圧

4

(4時間) |

第1章ではフックの法則を検証する実験が面白く、よい結果が得られます。この実験から弾性の力に気づかせ、その他の力に発展させていく方法も良いでしょう。その場合、フックの実験を3時間連続行っても悪くありません。その中で、力を矢印で表したり、地球が物体を引っ張る力(重力)に気づかせたりして下さい。質量の概念についても、ここでおさえて下さい。

第2章ではニュートンの運動法則を学習します。ニュートンという名前は、中学生にとって興味関心をそそるものであり、それら3つの法則を理解することも難しくありません。さらに、ここで行う記録タイマーを使った実験はとても面白く、少なくとも3時間は実習させて下さい。その中で、ごく自然にニュートンの3つの法則を学ぶことができます。詳しくは授業記録を御覧下さい。

第3章のエネルギーと仕事については、ここで学習するのが自然な流れだと思います。しかし、他の分野と関連性を持たせるまで深く学習することは中学生レベルでは困難なので、簡単にすませるほうが良いと思います。

第4章の圧力は、力の大きさを面積で割ったものなので、この単元で学習すべき内容でしょう。ただし、このページの冒頭でも述べたように、算数レベルの障害を乗り越えなければ本当の意味で理解することはできない内容です。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

授業の展開例

+++++

18時間完了

+++++

|

第1章いろいろな力

第1節 いろいろな力

|

第1時 いろいろな力1年(1999年) 第1時 いろいろな力1年(1999年)

力学は取っつきにくい感じがしますが、意外性に富んだ身近な実験で盛り上がりましょう。単純な磁力や静電気力の実験で、直接見ることができない力を調べて下さい。その不思議な秘密を解きあかし、見えない力をイメージすることは中学生の目を輝かせることのできる教材の1つです。

<ねらい> 5つの力(弾力、摩擦力、磁力、静電気力、重力)について実験し、理解を深める。

<準 備> 糸に吊るした分銅、アルニコ磁石、細い糸をつけてゼムクリップ、ストロー、虫ピン、

<他の年度の実践例>

実験15いろいろな力1年(2002年)

|

|

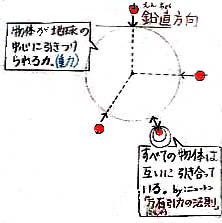

第2時 万有引力の法則 第2時 万有引力の法則

第1時の続きです。いろいろな力(続き)1年(1999年)を参考にして授業を展開して下さい。先生が万有引力や運動の第3法則をうまく説明できない場合は、生徒の力を借り、学級の人気者を教壇に立たせてみましょう。意外な角度から理解が進むかもしれません。それでもうまくできない場合は、深追いせず綺麗さっぱり諦めて、日を改めて説明した方が良いでしょう。

<ねらい>

1 重力の説明

2 作用反作用の法則(ニュートンの運動の第3法則)

3 力学分野に対する興味関心を深める

<準 備> 第1時と同じ、糸とおもり、黒板消し

|

第1章 第2節 フックの法則

|

第3時 フックの法則1年(1999年) 第3時 フックの法則1年(1999年)

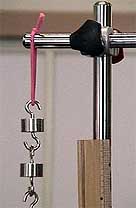

実験用バネを使ってフックの法則(物体に力を加えたとき、変形した大きさと加えた力が比例する)を確かめます。単純な実験ですが、美しいグラフが得られるので生徒は知的な満足をすると同時に、力学そのものに対して興味関心を持つでしょう。

<ねらい> 実験を通して重力や弾性力に対する理解が深める

<準 備> つるまきバネ(100g用、200g用)、分銅、鉄製スタンド、定規、グラフ用紙

<他の年度の実践例>

実験16フックの法則1年(2002年)

・力の大きさはニュートンで表わす(定義には触れない)

|

|

第4時 フックの法則(ゴム)1年(1999年) 第4時 フックの法則(ゴム)1年(1999年)

輪ゴムやプラスチック製の定規など身近な弾性をもった物体を使って、フックの法則を確かめます。結果のグラフの傾きから、物体の種類によって弾性の大きさが違うことが分かります。

<ねらい> フックの法則が、どんな物体についても成り立つことを実験によって確かめる。

<準 備> 前時と同じ

<その他の応用実験案> 弾性の大きさ(グラフの傾き)が分かった物体を使って、質量の分からない物体(生徒の筆箱の中に入っている消しゴムやはさみなど)の重さを測定される実験も面白いでしょう。例えば、普段見慣れた輪ゴムで、物体の正確な重さが測定できるなんて不思議な感じがします。生徒が測定・推測した重さは、先生が電子てんびんによって答を出してあげましょう。

|

第1章 第3節 矢印で表す

|

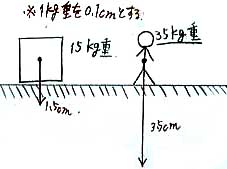

第5時 力を矢印で表わす1年(1999年)

目に見えない力を表現するにはどうしたら良いでしょう。そうです、矢印を使えば方向と大きさが同時に表現できます。なんと画期的な思考なのでしょう。その感動を伝えることが重要です。本時は、斜面を滑り落ちる物体に働く力を作図によって求める第12時慣性の法則3年(2004年)にもつながります。 目に見えない力を表現するにはどうしたら良いでしょう。そうです、矢印を使えば方向と大きさが同時に表現できます。なんと画期的な思考なのでしょう。その感動を伝えることが重要です。本時は、斜面を滑り落ちる物体に働く力を作図によって求める第12時慣性の法則3年(2004年)にもつながります。

<ねらい> 力を矢印で表わすことができるようにする

・ 力の3要素

・ 矢印の長さ(力の大きさ)の基準

<準 備> 定規(生徒)

<他の年度の実践例>

力を矢印で表わす1年(2002年)

|

|

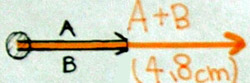

第6時 物体に働く2つの力(平行四辺形を作図して合力を求める)3年(2004年)

2004年度の授業記録の冒頭には、斜面を滑り落ちる台車を使って合力を求めさせていますが、時間にゆとりがある場合は、右図のような単純な2つの力の合力を求めさせるようにして下さい。さらに、時間があるなら、第7時として分力を作図させて下さい。 2004年度の授業記録の冒頭には、斜面を滑り落ちる台車を使って合力を求めさせていますが、時間にゆとりがある場合は、右図のような単純な2つの力の合力を求めさせるようにして下さい。さらに、時間があるなら、第7時として分力を作図させて下さい。

<ねらい> 2つの力の合力は、2本の矢印を2辺とする平行四辺形の対角線として求められることを理解し、作図によって2力の合力を求めることができるようにする。

<準 備> 定規(生徒)

<補 足> 3つ以上の力の合力まで作図させた年度もありましたが、時間にゆとりがあるなら全く問題ありません。どうぞ実践してみて下さい。

|

第1章 第4節 重さと質量

|

第7時 重さと質量1年(1999年) 第7時 重さと質量1年(1999年)

体重計(ヘルスメーター)の単位は何か知っていますか?Kgではありません。Kg重です。これが今日のテーマです。

<ねらい> 重さと質量の違いを理解する

<参考になる実践例>

理科で使う単位(単位を10の乗数倍する語)3年(2004年)

|

第2章 ニュートンの運動の法則、エネルギー

第1節 自由落下運動

|

第8時 運動とは何か?3年(2004年) 第8時 運動とは何か?3年(2004年)

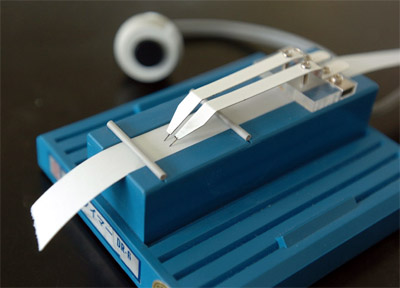

物体の運動を記録する記録タイマーの原理と使い方を学びます。ただし、教師の説明は有害無益です。実際に触らせた方が100倍効果があります。時間に余裕がある場合は、距離・速度・時間の関係やそれらの単位を復習して下さい。ほとんどの生徒が忘れているでしょう。また、それらのグラフについても復習できれば、これから4時間の実験データの処理が楽になります。

<ねらい> 記録タイマーの原理と基本操作を学ぶ

<準 備> 記録タイマー、記録テープ、はさみ、のり

<参考になる実践例>

これまでの復習問題1(速さの単位変換)3年(2004年)

|

|

第9時 自由落下運動(速さ)3年(2004年) 第9時 自由落下運動(速さ)3年(2004年)

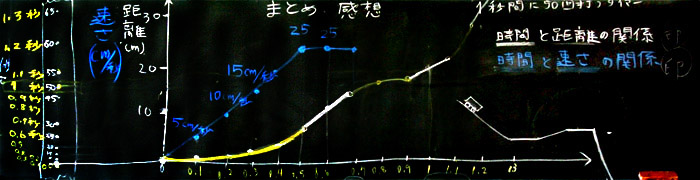

記録タイマーを使った実験を4回連続して行います。初回の本時は、乾電池に記録テープをつけて自由落下させます。生徒は夢中になって実験するでしょう。記録テープは1/60秒毎に切断して順に張り付けます。単純な作業ですが、美しい階段状の棒グラフができるので、生徒は大きな満足感を得ることができます。

<ねらい> 自由落下する物体の速さは時間に比例することを検証する。また、物体の移動距離と時間から、瞬間の速さを求められるようにする。

<準 備> 記録タイマー、記録テープ、乾電池、はさみ、のり、定規

|

|

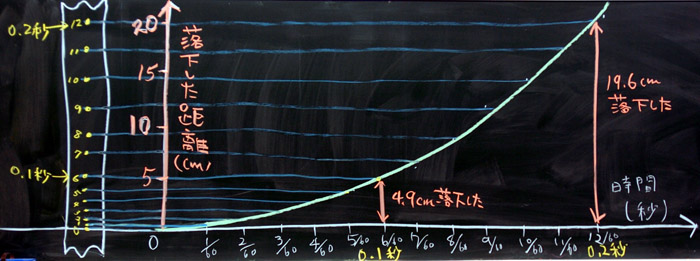

第10時 自由落下運動(距離)3年(2004年)

前時と全く同じ実験を行います。ただし、記録テープの処理方法を変えて、縦軸を距離にします。2004年度の授業記録では1人につき10回ずつ乾電池を落させましたが、同じ条件で実験することが難しいようでした。そこで、実験は1回だけにしてデータ処理に時間をかけた方が理解が深まると思います。 前時と全く同じ実験を行います。ただし、記録テープの処理方法を変えて、縦軸を距離にします。2004年度の授業記録では1人につき10回ずつ乾電池を落させましたが、同じ条件で実験することが難しいようでした。そこで、実験は1回だけにしてデータ処理に時間をかけた方が理解が深まると思います。

<ねらい> 自由落下する物体の距離は、時間とともに加速度的に増えることを検証する。

<準 備> 前時と同じ

(上:左端に時間と距離を書き込んだ記録テープを添付し、その横に距離と時間の関係のグラフを書かせます)

|

第2章 第2節 斜面から平面へと走る台車

|

第11時 斜面を滑り落ちる台車(等速直線運動)3年(2004年)

楽しくできるだけなく、良好なデータが得られる実験です。また、誤差の原因を考えながら方法を工夫したり、データ処理をしたりすることもできます。 楽しくできるだけなく、良好なデータが得られる実験です。また、誤差の原因を考えながら方法を工夫したり、データ処理をしたりすることもできます。

<ねらい> 斜面上では加速運動、平面部分では等速直線運動になることを実験によって検証する。

<準 備> 前時と同じ

|

|

楽しいテスト 斜面を滑り落ちる台車(テスト)3年(2004年)

真剣に実験をする生徒の顔が、本当に楽しいテストであったことを物語っています。さらに、記録テープを順に添付する場面では、斜面から平面に変わる部分、つまり、加速運動から等速運動に変わる部分に強い関心を持ち、何の変化もない等速部分があらわれることに感動する姿が多く見られます。

|

第2章 第3節 ニュートンの運動の法則

|

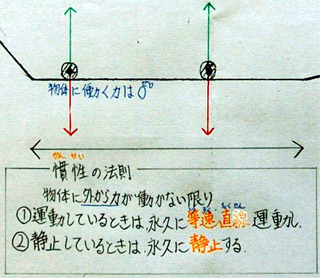

第12時 慣性の法則3年(2004年) 第12時 慣性の法則3年(2004年)

ニュートンの運動の第1法則です。いろいろな指導方法がありますが、この授業カリキュラムの通りに進める方法も非常に理解度が高くなるのでお勧めです。また、必要に応じて、第5時の学習内容物体に働く2つの力(平行四辺形を作図して合力を求める)を復習させて下さい。

<準 備> ドライアイスパックなど

|

|

第13時 ニュートンの運動の法則3年(2004年)

ニュートンがまとめた3つの運動の法則が、洞察力に富んだ生徒の科学的好奇心をくすぐってくれるでしょう。とくに、教科書で紹介されない第2(運動方程式)の法則は刺激的です。

第1法則: 慣性の法則

外から物体に力が働かない限り、永遠に静止または等速直線運動を続ける |

第2法則: 運動の法則

外から物体に力が働くと、加速度aを生じる F=ma(運動方程式) |

第3法則: 作用・反作用の法則

力は1対になって働く |

|

|

補習授業1 記録テープの処理方法3年(2004年)

定期テスト前の時間を利用すると、生徒の集中力が高まりよく理解できると思います。ここで復習する内容は次の3点です。1:記録タイマーの打点数と時間、2:時間と距離の関係、3:時間と速さの関係 定期テスト前の時間を利用すると、生徒の集中力が高まりよく理解できると思います。ここで復習する内容は次の3点です。1:記録タイマーの打点数と時間、2:時間と距離の関係、3:時間と速さの関係

|

|

補習授業2 平均の速さと瞬間の速さ3年(2004年)

本時も定期テスト前の復習に適した内容です。必要に応じた部分を利用して下さい。

<ねらい> 瞬間という時間の定義の曖昧さを理解し、実際の入試問題では、瞬間や平均を無視して考えても差し支えないことを理解する。

|

第3章 エネルギーと仕事

第1節 力学的エネルギーと仕事

|

第13時 振り子のエネルギー(力学的エネルギー)3年(2004年)

運動エネルギーの他に位置エネルギーがあることを知らせる。そして、それら2つの力学的エネルギーが互いに移り変わることに着目させる。されに、宇宙全体のエネルギーが一定であることにも着目させたない。 運動エネルギーの他に位置エネルギーがあることを知らせる。そして、それら2つの力学的エネルギーが互いに移り変わることに着目させる。されに、宇宙全体のエネルギーが一定であることにも着目させたない。

<学習内容>

・ エネルギーとは物体に対して働くことができるもの

・ 力学的エネルギー保存の法則(位置E+運動E=一定)

・ 身のまわりにあるいろいろなエネルギー

<準 備> 紐をつけたボール

<参考資料>

→ 振り子の法則を発見させるための実践例

|

第3章 第2節 仕 事

|

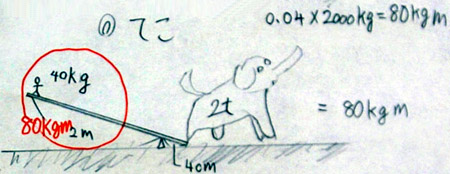

第14時 仕事の原理3年(2004年) 第14時 仕事の原理3年(2004年)

生徒の感想を聞くと、授業をしてよかったなあと思う。道具を使うと、力の大きさでは得をするけれど距離で損をするので、結果として同じになるという仕事の原理を、自分の生活習慣や身近な道具に当てはめていた。なお、時間があれば、滑車について1時間学習しても面白い。

<ねらい>概念になりやすいエネルギーを具体的な数値で捉えさせる

<学習内容>

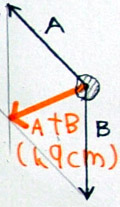

・ 仕事の定義 仕事量= 力の大きさ× 距離

・ 道具(斜面シーソー、てこ、はさみ、ペンチ、滑車)

<参考資料>

→ 物体が斜面を滑り落ちようとする力

|

第4章 圧力、水圧、大気圧

第1節 圧 力

|

第15時 圧力とは何か1年(1999年) 第15時 圧力とは何か1年(1999年)

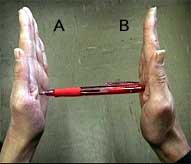

右の写真のように、キャップを外したボールペンを両手で押す実験をしました。さて、A、Bのうちどちらが痛いでしょう。また、力の大きさが大きいのはどちらでしょう。

<ねらい> 圧力(力の効きめ)=力の大きさ/面積であることを理解させる

<準 備> ボールペン(生徒)

<関連する授業記録>

ニュートンの運動の第3の法則(作用反作用の法則)

|

第4章 第2節 水 圧

|

第16時 水 力1年(1999年) 第16時 水 力1年(1999年)

圧力の学習は難しいようですが、とても単純です。そして、水中ではたらく水圧の学習はさらに単純です。なんと、水の深さ=水圧なのです。その理屈が分かってしまえば、深さの単位を圧力の単位に変更することに何ら抵抗感を感じないでしょう。ただし、2002年度の学習指導要領では力の単位をニュートンにしてしまったので、中学生レベルでの水圧の学習は不可能になったと言えます。

<ねらい> 水圧=深さであることを理解する

<準 備> 穴を空けてアクリル製の円柱、水、水圧観察装置、水槽

|

|

第17時 水圧その21年(1999年) 第17時 水圧その21年(1999年)

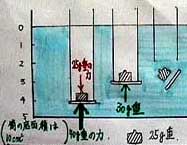

今日は、よく定期テストや高校入試に出題させる水圧の問題を学習します。では、問題です。「右図のように、底面がはずれるようになっている円筒を沈めた(深さ4cm、3cm、2cm)。その上に25gの分銅を乗せたところ、深さ2cmでは落ちてしまった。この理由を説明せよ。」

<ねらい> 水圧と圧力を関連させて考える

<準 備> この実験装置は市販させているので、時間があれば演示実験をして下さい。また、班毎で生徒実験をした年度もあります。

|

第4章 第3節 大気圧

|

第18時 大気圧1年(1999年) 第18時 大気圧1年(1999年)

大気圧は、水圧の延長線上として考えると理解しやすいです。詳細は授業記録を御覧下さい。

<ねらい> 次の4点を理解する。

1 空気には重さがある

2 空気のよる圧力を大気圧という

3 高い山ほど、大気圧は小さい

4 標準気圧は1013hPa(ヘクト・パスカル)

<準 備> 丸底フラスコ、試験管、紙、水、アネロイド気圧計

<他年度の実践例>

観測3気圧の測定2年(2003年、地学分野)

|

|

|

以上です! |

|