| このページは、Mr.Taka による中学校理科の授業記録:天文学 です。 |

Taka先生のカリキュラム案

初等天文学 初等天文学

はじめに

このカリキュラムは、星空を十分に観測できない地域を想定しました。しかし、星が見えないことを理由に観測を怠ってはいけません。夜空を眺めながら通う学習塾に負けてしまう可能性だってあります。となると、どこでも観測できる身近な天体を取り上げるなければなりません。候補として太陽と月があげられますが、私は太陽を選びました。

太陽は特別な天体ではありません。宇宙全体からみると、きわめて平均的な恒星にすぎません。毎日見ている太陽を新しい視点で見つめ直すことは、宇宙に親密感を感じる第1歩となるでしょう。もう1つの観測しやすい天体、月の観測はとても難しいと思います。満ち欠けと出入時間を同時に説明しなければならないからです。宇宙から見た月の公転だけでなく、宇宙からみた地球の自転と公転だけも考慮する必要があるからです。

よく耳にするけれど具体的にとらえにくい

さて、太陽を満喫した後も観測中心の授業にしたいのですが、私の実践記録の流れのほとんどは、机上観測→ 原因の究明です。机上の空論と言われればそれまでですが、そこに人類の発明と発見の歴史を盛り込むことで、科学的思考の美しさを味あわせたいと思います。人類の歴史とは、数字の発明、数式の発見、宇宙の法則を数式で表わすことなどです。ここに紹介するカリキュラム案は、科学的思考を伸ばすこと重点に組まれています。そして、化学で学んだ物質の性質を思い出したり、生物としての人間が感じる太陽・月・星への感覚を再認識させたいと思います。また、天文学に関する生徒の疑問は無限です。その全てを限られた授業時間内に解決することは不可能なので、私は生徒に自由研究レポート(3年)2004を提出させるようにしました。そうするこで、授業を必要以上に脱線させないことに成功したと思います。

最後に、誠文堂新光社が発行する天文年間(2004年版は900円)を先生の自費で購入することをお勧めします。そして、その年にある日食、月食、彗星、惑星の好観察時期などを生徒に紹介して下さい。もちろん、野外学習(1、2年)、修学旅行(3年)のチャンス、近くにある科学館などの施設を利用することは当然です。私が行った実践は、校外学習『プラネタリウム』(1年)1999年、番外 しし座流星群(1年)1999年、2004年10月12日の部分日食(3年)2004年などです。また、1999年度は、毎時間、授業の初めに新聞の切り抜き「今日の月」を紹介することで継続的な観測を演示し、生徒の興味関心を引き出しました。

第1章

太陽、星の動き |

→ |

第2章

宇宙からみた地球 |

→ |

第3章

太陽系 |

→ |

第4章

宇 宙 |

第1節 太陽とは

第2節 太陽の日周運動

第3節 星の日周運動

第4節 星の年周運動 |

第1節 黄道12星座

第2節 東西南北と朝昼夕夜

第3節 日本の四季

第4節 赤道、極地の太陽 |

第1節 地球と月

第2節 月の満ち欠け

第3節 太陽系の天体

第4節 惑星の見え方 |

第1節 宇宙を構成するもの

第2節 星の一生

第3節 星座早見盤 |

さて、月で紹介したように、天文学を教える難しさはたくさんあります。中学1年生より3年生で学習すべき理由があります。以下に、天文学の学習に必要な視点を紹介します。実際の授業では、自分がどの視点から考察しているのか明確にすることで頭の中が整頓されていくと思います。

学習に欠かさせない思考(2つ)

1 3次元空間を平面に置き換える

私が中学生の頃は、技術科の製図の時間に、横から見た図と上から見た図を学習しましたが、現行の学習指導要領では「等角図,キャビネット図のいずれかを扱うこと。」と指導内容の扱いを制限されています。社会科では平面地図から等高線を読み取ったり、理科では大気圧の平面図からある2点間の気圧断面図を作成したりしますが、天文学においてはほぼ毎時間のように立体を平面に表したり、立体を平面によって説明する学習が連続します。なお、実際の授業においては、平面図ではなく、縦横斜の方向からみた立体的な図を使って説明する方が上手くいくことが多いです。

2 1つの事象を複数の視点から捉える

次の1〜3にあげた例のように、同じ事柄を複数の視点や考え方で説明しなければならないことがたくさんあります。問題を解く時には、どの視点にたっているのか明確にしないと、さっぱり分からなくなります。もっとも簡単な例をあげれば、北半球と南半球で太陽が昇る方角を調べると、正反対になります。宇宙から見ると同じなんですが、、、。

1 天動説 vs. 地動説

2 地球からの見え方 vs. 天の北極からの見え方

3 地球からの見え方 vs. 宇宙の斜め上からの見え方

|

|

第1章 太陽、星の動き

第1節 太陽とは |

第1時 太 陽(3年)2004年 第1時 太 陽(3年)2004年

<ねらい>身近な天体として、太陽を新しい視点(標準的な恒星)として見直す。

<授業の流れ>

1 観測する(現象)

・ 地球から見た太陽のスケッチ

・ 物体として測定できる、あるいは、5感に感じる光球、熱、エネルギー、光

・ 生物(生命)界との関わりについては深入りしないこと

2 研究者によって明らかにされている事実、重要語句

・ 物体としての太陽(プロミネンス、黒点、コロナなど)

・ エネルギーを生み出す物質としての太陽(水素の気体)

・ 地球からではなく、宇宙から見た太陽(ごく標準的な黄色に見える恒星)

<他年度の実践例>

太 陽(1年)1999年

|

|

第1章 第2節 太陽の日周運動 |

第2時 太陽の日周運動 地球の自転(3年)2004年 第2時 太陽の日周運動 地球の自転(3年)2004年

<ねらい> 名古屋における太陽の日周運動を調べ、その原因を地動説で説明させる。

<授業の流れ>

1 観測する(現象を捉える)

・ 天球に貼り付いて動いているように見える

・ 東から西へ動く(スケッチ1)

・ 一定の速さで動く(スケッチ2)

・ 速さは、360度/日(15度/時)

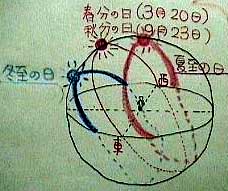

・ 春分・夏至・秋分・冬至の軌道(スケッチ3)

・ 季節によって南中高度が変わる(ここでは深入りしないこと→ 第9時「日本の四季」で計算式を学習する)が、昇る角度や沈む角度は変わらない。

・ 他にも観測できることがあれば、まとめておく

2 原因を考える

・ 地球の自転

・ 天動説から地動説へ

<他年度の実践例>

月・地球の日周運動(1年)1999年

月・地球の日周運動2(1年)1999年

|

|

第1章 第3節 星の日周運動 |

第3時 星の日周運動(3年)2004年 第3時 星の日周運動(3年)2004年

<ねらい> 太陽の日周運動と星の日周運動が、同じ原因(地球の自転)であることを推測させる。

<授業の流れ>

1 星の日周運動を観測する

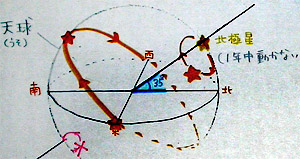

・ スケッチ(北):北極星を中心に反時計回りに動く

・ スケッチ(南):東から西へ動く(太陽と同じ)

・ スケッチ(東西): 東から昇り、西へ沈む

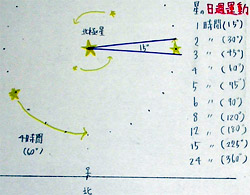

・ 動く速さは、360度/日(15度/時)(太陽と同じ)

・ 季節変化については、次の時間に回す

・ 他にも観測できることがあれば、まとめておく

2 原因を考える

星の日周運動を太陽のそれと比較(共通点・相違点)すれば、星の日周運動の原因が「地球の自転」であることは自明です。

<他年度の実践例>

星の日周運動(1年)1999年

|

|

第1章 第4節 星の年周運動 |

第4時 星の1日の動き(年周運動)(3年)2004年 第4時 星の1日の動き(年周運動)(3年)2004年

<ねらい> 北極星を中心とした星の1日の観測結果を紹介してから、それを数式で表わす。その数式には地球の「自転」だけでなく、「公転」も含まれていることを指摘させ、最後に、それを宇宙から見た地球の動き(図)で説明させる。

<授業の流れ>

1 導 入 季節によって見える星が違うのは何故か?

2 北の空を観測する

・ 原因を調べるより前に、詳しい観測結果を紹介する

・ 数学的には、360+ 1= 361(度)動く

・ 星は、太陽(の南中時刻)に対して毎日1度(4分)ずつ速くなる

2 原因を考える

・ 原因は、地球の自転+ 地球の公転

3 まとめ

・ 星の日周運動+ 星の年周運動

・ 星の動く速さは、360度/年(30度/月、1度/日)

<他年度の実践例>

実習1 太陽が天球上を動く(1年)1999年

|

|

第5時 計算問題の時間

<ねらい> 数学とのリンク。単純な比例計算の練習ではない。単純で美しい数式を使って、広大な宇宙や小さな原子の運動・摂理を説明しようとする科学者達の情熱を感じさせたい。そのためには、時間の単位変換(1年=12ヶ月=365日、1日=24時間=1440分=86400秒)について確実に抑えた後、図表を使って時間と角度を対比させると良いだろう。それができたなら、簡単な練習問題に取り組ませたい。生徒は日周運動と年周運動の区別し、公式を選択。そして、観測から得られた数値を代入して答えを得ることだろう。なお、できない生徒に対して、理科教師といえども個別指導にあたる必要がある。しかし、算数レベルで躓いている生徒に対して深入りし、理科の本懐を忘れていはいけない。

<ポイント>

・ 日周運動(角度と時間)

・ 年周運動(角度と時間)

<他年度の実践例>(これまでの復習2)(1年)1999年

|

第2章 宇宙からみた地球

第1節 黄道12星座 |

第6時 黄道12星座(3年)2004年 第6時 黄道12星座(3年)2004年

<ねらい> 宇宙の外側からみた図を使って、宇宙内の星座と太陽を中心した地球の公転の関係を考えさせる。

<授業の流れ>

1 宿 題

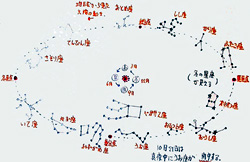

・ 自分が生まれた星座を調べてくる→ 発表

・ 88星座のうち、太陽と一致するものは12(黄道12星座)

2 季節によって見える星座

・ 授業日当日、太陽と重なっている星座を確認する

・ 黄道12星座と太陽と地球の位置(スケッチ)

・ 太陽の年周運動の確認(360度/年、1度/日)

・ 星は太陽より、毎日1度ずつ速く動く

3 練習問題(時間があれば、、、)

<他年度の実践例>

黄道12星座(1年)1999年

地球の公転(1年)1999年

|

|

第2章 第2節 東西南北と朝昼夕夜 |

第7時 朝昼夕夜と東西南北(1年)1999年 第7時 朝昼夕夜と東西南北(1年)1999年

<ねらい> 日常生活において東西南北は絶対的な位置ですから、宇宙から見た時、朝昼夕夜によって東西南北が変わることは理解に苦しむようです。しかし、ここは非常の重要な部分なので、1時間かけて十分に理解させて下さい。残った時間は練習問題に使うのが適当です。

<授業の流れ>

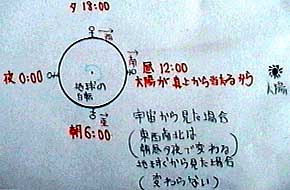

1 天の北極から見た太陽、地球、星

・ 地球上における朝昼夕夜は太陽との位置関係によって決定される

・ 東西南北と朝昼夕夜は、6時間毎に変わる

・ それらの原因は、いずれも地球の自転

2 練習問題

<他年度の実践例>

宇宙から見た地球上の東西南北(地球の自転(3年)2004年の部分)

|

|

第8時 日常からの視点の移動

<ねらい> 宇宙から見た黄道12星座の問題を解けるようにする。これは入試対策、といってしまえばそれまでだけれど、科学を愛するものとして生徒に学んで欲しいことは、複数の視点が入り組んだ問題を分解し、論理的に解決していく力を養うことです。具体的には、天動説の立ち場で出題されている東西南北を、宇宙から見た地動説の図に置き換えて思考し、最後に、また視点を天動説に戻すことです。視点の変更です。日常の問題を解決するために、視点を変えて分析・考察・結論し、また日常に戻す作業はとても科学的です。

|

|

第2章 第3節 日本の四季 |

第9時 日本の四季(3年)2004年 第9時 日本の四季(3年)2004年

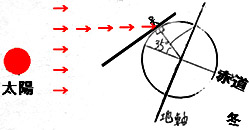

<ねらい> 宇宙から見た太陽と地球の動きには慣れてきたと思います。今日は日本に四季がある理由を、地球の公転と地軸の傾きから説明できるようにします。

<授業の流れ>

1 宇宙から見た地球の公転

2 北半球と南半球では、四季が逆転する

3 作図によって、夏と冬の太陽の南中高度を求める

<他年度の実践例>

四 季(1年)1999年

|

|

第2章 第4節 赤道、極地の太陽 |

第10時 赤道、極地における太陽の動き

<ねらい> 本時はカットしても構いません。しかし、地球上からと宇宙からという2つの視点を交互に行き交いながら、地球上における太陽の動きを3次元の図で示すことは、生徒の思考力を飛躍的に向上させるでしょう。地球上の観測地点は北極、日本(北緯35度)、赤道、オーストリア、南極。宇宙からの視点とは、これまで同じ地球の公転軌道の斜上(天の北極側)です。さらに時間が許せば、地球の地軸が傾いていない場合や地軸が反対側に傾いていた場合を図示させても面白いでしょう。いずれにしても、相当に高度な作業なので、先生1人で頑張るのではなく生徒達が教えあうような雰囲気作りが大切だと思います。たくさんの思考方法、指導方法、理解していくまでの課程が重要な1時間になると思います。視点を移動させたり、行きつ戻りつする思考そのものを楽しむことが大切です。

<授業の実践例>

ございません。なお、太陽の動きは、理科便覧などに紹介されていると思います。悪しからず、、、

|

第3章 太陽系

第1節 地球と月 |

第11時 地 球(3年)2004年と月(1年)1999年 第11時 地 球(3年)2004年と月(1年)1999年

<ねらい> 心機一転。月、星の動きに畏敬の念を持っていた太古の人々の視点に立つための準備。

<授業の流れ>

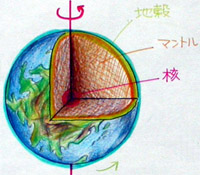

1 観察・スケッチ

・ 天体としての地球のスケッチ

・ 天体としての月のスケッチ

・ 恒星(太陽)、惑星(地球)、衛星(月)の違い

2 先輩達の発見

・ 宇宙から見た太陽・地球・月の自転と公転(全てが同じ方向に回転している)

<授業の実践例>

地 球(1年)1999年

マグマと地球の内部構造(1年:地学)2002年

|

|

第3章 第2節 月の満ち欠け |

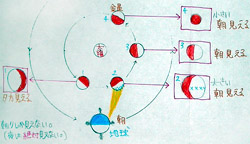

第12時 月の満ち欠け(1年)1999年 第12時 月の満ち欠け(1年)1999年

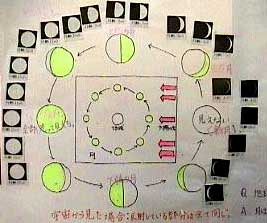

<ねらい> 現在の指導要領では月を学習しません。したがって、生徒の中には本気で月の形が変わっていると思っていたり、月が自分で光っていると思っている生徒がいます。新聞から「今日の月」を毎日切り取りっておくことも有効です。天文の学習を始める時、「1ヶ月間、集めなさい。月の授業が始まったら持参してもらいます。」と指示しておくのが理想だけれど、できない場合は、本時を終えてからの宿題にすると良いでしょう。

<授業の流れ>

1 月の満ち欠けと地動説

・ 宇宙から見た月の動き

・ 地球から見た月の形

2 「新聞の切り抜き」を貼る

・ 学習プリントに、新聞の切り抜きを順序よく添付させます

・ 持参していない場合は、1ヶ月間の宿題とします

<これからの展開>

次回から毎回、授業の初めに「今日の月」を紹介、実際の月を観測させます。

|

|

第13時 太陰暦から太陽暦へ

<ねらい> 月と密着した生活を営んでいた太古の人々が生活に思いを馳せます。日本の古典文学を専攻された先生や社会科の先生などから月に関わる話、太陰暦の歴史を教えていただき、人類の歴史から月に迫ります。生徒が興味を持ったところで、月の満ち欠けのついて考えますが、その基本は「地動説」です。現象にとらわれることなく、その原理を追求して下さい。

<授業の流れ>

1 太陰暦と人類

2 月の満ち欠けと地動説

・ 宇宙から見た月の動き

・ 地球から見た月の形

3 新聞の切り抜き

・ 太陰暦、

|

|

第3章 第3節 太陽系の天体 |

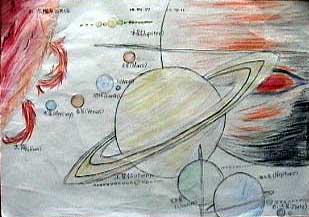

第14時 太陽系(3年)2004年 第14時 太陽系(3年)2004年

<ねらい> これまでは太陽、地球、月、そして、無限に遠い距離にある星について学習してきました。今日からは、太陽を中心とする太陽系について私たち地球の家族・兄弟について学習しましょう。

<授業の流れ>

1 観測・スケッチ

・ 太陽系の天体に関するビデオを観る(5〜10分)

・ スケッチ(10〜15分)

2 各天体の特徴

・ 質量、密度、構成成分など物体としての特徴から迫る

・ 中心となる恒星、太陽との比較をテーマとしても良い

<授業の実践例>

太陽系の天体(1年)1999年

太陽系の天体2(1年)1999年

|

|

第3章 第4節 惑星の見え方 |

第15時 金星の見え方(3年)2004年 第15時 金星の見え方(3年)2004年

<ねらい> 内惑星について学習しますが、第16時「火星の見え方」と一緒にカットしても差し支えない内容です。十分に時間が余っている場合に指導して下さい。

<授業の流れ>

1 HP(3年)2004年を御覧下さい

・ よくまとまっていると思います

・ 金星(内惑星)は満ち欠けをし、大きさが変わる

<他の年度の実践例>

金星の見え方(1年)1999年

惑星の動き(1年)1999年

|

|

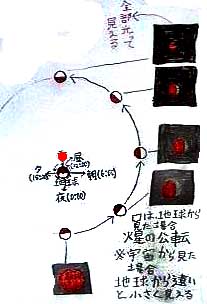

第16時 火星の見え方(1年)1999年 第16時 火星の見え方(1年)1999年

<ねらい> 外惑星について学習します。ただし、第15時でも述べたように、内惑星の見え方とセットにして教るなら科学的思考を養えますが、時間があまっているなら、「内外惑星の見え方」よりも「月の見え方」を優先させるべきです。子どもの立場になれば、金星や火星の大きさが変わることより月の変化の方が遥かに重要であり、将来、大人になってからも役立つ内容です。人類の生活に根ざした天体について深く学習することが子どもの興味関心を引き出し、将来大人になってから自分の子どもに星を語れる人間になると思います。

<授業の流れ>

1 HPを御覧下さい

指導手順は、前時の金星と同じです。必ず、金星を指導した後に行って下さい。その場合、生徒に理解度は非常に高く、積極的に授業に取り組むと思います。後半は、内惑星と外惑星の見え方に関する問題練習の時間に当てると良いでしょう。

|

第4章 宇 宙

第1節 宇宙を構成するもの |

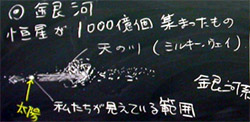

第17時 宇宙を構成するもの(天体)(3年)2004年 第17時 宇宙を構成するもの(天体)(3年)2004年

<ねらい> 太陽系、銀河系、銀河を紹介し、地球や人間のスケールについて新しい視点を持たせる。余談ですが、ほどんどの生徒は天の川(ミルキーウェイ)を見たことがないので、その説明をする前に、野外学習やプラネタリウムで感動するチャンスルを作ってやりたいです。

<授業の流れ>

1 HPをご覧下さい

方法は2つあると思います。重要語句を中心に宇宙を構成する物質に焦点をあてるか、それとも、宇宙全体を統一する規則を目を向けるか。私は前者を選びましたが、先生は勤務される学校の実態に合わせて選択して下さい。なお、次の第18時では、恒星の一生を調べることで宇宙を統一する摂理の一端に触れることができるのではないと思います。

|

|

第4章 第2節 星の一生 |

第18時 星の一生(進化)(資料:授業記録ではありません)

<ねらい> テレビのクイズ番組にも出題される、大人から子どもまで楽しめる内容です。ただし、授業の導入部分で「1時間では足りないこと」、「中学生レベルでは説明し切れないこと」を明言してから、時間が許す限り宇宙の話題で盛り上がって下さい。先生が答えられない質問が出た場合は、勿論、自由研究にしてください。

<授業の流れ>

1 ご免なさい。実践記録はありません。新卒10年目頃までは指導していた記憶があります。

|

|

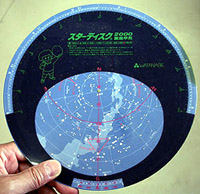

第4章 第3節 星座早見盤 |

第19時 星座早見盤(3年)2004年 第19時 星座早見盤(3年)2004年

<ねらい> 天体観測の必需品。自分で観察しようとした時、必要になる道具です。中学校で触れておくことは非常に重要だと思います。

<授業の流れ>

1 HPをご覧下さい

ただし、前半は時間調整のため練習問題の解説をしています。

<オプション>

・ 夏休みなどの宿題として星座早見盤を制作させれるのも一案です。

|

|